Le sculpteur et l’art de la crèche

Le sculpteur et l’art de la crèche

Les publications sont comme une série :

si tu rates le premier épisode ou changes l’ordre, tu perdras le fil 🧵

Ce que vous trouverez dans ce chapitre

- Sculpteur ou artisan ? Un titre qui ne dit pas toujours la vérité

- Un souvenir qui change tout : *La Sculpture*

- La figure du sculpteur de crèches dans le monde

- Conclusions provisoires : un sculpteur entre deux mondes

- Sculpture ≠ artisanat de production

- Analogies avec d’autres disciplines artistiques

- Note de l’auteur : une réflexion personnelle

- Autres interventions artistiques : peinture et costume

- Bien nommer : un caprice ?

- Tradition ou confusion ? Il est temps de changer

- Patrimoine culturel… sans sculpteurs ?

- On continue ?

Sculpteur ou artisan ? Un titre qui ne dit pas toujours la vérité

J’ai eu du mal à commencer la rédaction de cette section. Tout le monde sait — en principe — ce qu’est un sculpteur. On l’imagine avec une blouse tachée, entouré d’outils, modelant l’argile, taillant la pierre ou sculptant le bois dans son atelier. Cette image romantique suffit généralement.

Curieusement, lorsqu’il s’agit de la crèche, les choses se compliquent, n’est-ce pas ? Ou peut-être pas ? On dirait qu’il n’y a rien à expliquer.

Pour ceux qui souhaitent commencer à créer des personnages de crèche —que ce soit en modelant, taillant ou sculptant—, et pour les collectionneurs qui apprécient l’originalité, ce qui suit est essentiel. Il en va de même pour ceux qui construisent les décors dans lesquels seront placées les figures.

En somme, c’est ici que commence la “création de l’œuvre originale”.

Le premier maillon !

Sans début, pas de fin.

Qu’est-ce qu’un “artisan de la crèche”, au fond ?

Dans l’univers de la crèche, les choses ne sont pas toujours si claires. Beaucoup pensent savoir ce qu’est un “artisan de la crèche”, mais cette figure est en réalité entourée de malentendus. Et l’expliquer sans semer la confusion n’est pas si simple.

Pendant plusieurs jours, j’ai pensé qu’il fallait peut-être commencer par la loi sur la propriété intellectuelle. [2] Non pas par plaisir, mais parce que c’est là que sont définis les critères qui distinguent une œuvre d’une reproduction, et un auteur d’un exécutant. Mais bien sûr… qui a envie de lire des lois dans un texte sur la crèche ?

On pourrait croire que je suis obsédé, ou pire, que je veux trop souligner des différences juridiques. Ce n’était pas mon intention, et je me suis retrouvé bloqué.

Un souvenir qui change tout : La Sculpture

Un jour, en me promenant dans la forêt avec mon chien, un souvenir m’est revenu. L’un de ces souvenirs que l’on ne comprend pas tout de suite, jusqu’à ce que tout prenne sens.

Je me suis souvenu d’un livre.

Mais pas n’importe quel livre. Je parle d’une œuvre que beaucoup considèrent comme une bible des sculpteurs : La Sculpture : Méthode et vocabulaire. [3] Publié en France dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine artistique, c’est un ouvrage de référence incontournable pour toute formation en sculpture.

Ce qui est étonnant, c’est qu’il ne commence ni par le marbre, ni par l’argile, ni par l’histoire, ni par les styles ou les époques.

Il commence ici :

Un souvenir qui change tout : La Sculpture

Un jour, en me promenant dans la forêt avec mon chien, un souvenir m’est revenu. L’un de ces souvenirs que l’on ne comprend pas tout de suite, jusqu’à ce que tout prenne sens.

Je me suis souvenu d’un livre.

Mais pas n’importe quel livre. Je parle d’une œuvre que beaucoup considèrent comme une bible des sculpteurs : La Sculpture : Méthode et vocabulaire. [3] Publié en France dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine artistique, c’est un ouvrage de référence incontournable pour toute formation en sculpture.

Ce qui est étonnant, c’est qu’il ne commence ni par le marbre, ni par l’argile, ni par l’histoire, ni par les styles ou les époques.

Il commence ici :

J’ai compris que je ne m’étais pas trompé

À ce moment-là, j’ai su que mon intuition de départ n’était pas si erronée. En fait, je suis presque certain que cette lecture — celle de La Sculpture — a influencé ma façon de penser, peut-être même sans que je m’en rende compte.

Et j’ai compris quelque chose d’encore plus profond : que la création ne commence pas avec les mains, mais avec le bagage du sculpteur. Son expérience, sa formation, sa manière de regarder le monde.

Et maintenant, je vois clairement que, pour comprendre vraiment la place du sculpteur dans l’art de la crèche, oui, il faut commencer par là.

Et c’est ce que je vais essayer de faire dans ce chapitre : l’expliquer simplement, sans vous assommer.

La figure du sculpteur de crèches dans le monde :

une question de mots, une question de fond

Avant de poursuivre, je souhaite faire une pause et élargir le regard. S’il existe déjà de la confusion au niveau local sur ce qu’est un sculpteur de crèches, qu’en est-il à l’international ? Comment cette figure est-elle nommée dans les autres pays à tradition créchiste ? Comment est-elle perçue ? Comme un artiste, un artisan, un producteur ou autre chose ?

Ces questions sont fondamentales. Elles font partie des raisons pour lesquelles j’ai choisi d’écrire ce manuel non seulement en espagnol, mais aussi en catalan —ma langue maternelle et culturelle, en tant que sculpteur andorran— ainsi que dans les langues les plus représentatives du monde de la crèche : français, italien, allemand et anglais.

Ce n’est pas un hasard : ce sont les langues officielles de la Fédération Internationale des Amis de la Crèche, Universalis Foederatio Presepistica [4], une organisation qui rassemble des associations et passionnés de la crèche de tous ces pays. Et si nous voulons construire un langage commun, il faut d’abord comprendre comment on parle de nous —les sculpteurs de crèche— dans chacun de ces contextes.

Car les mots ne sont pas anodins : ils portent des visions. Dans certains pays, le créateur de crèches est reconnu comme un artiste. Dans d’autres, comme un artisan. Et parfois, il est réduit à des termes administratifs ou vagues qui effacent la richesse et la complexité de cette pratique artistique.

Voilà pourquoi je propose, dans les lignes qui suivent, un petit tour d’horizon pays par pays. J’analyserai comment on nomme et comment on comprend le sculpteur de crèches dans chacun de ces six espaces culturels. Avec des références claires et vérifiables. Car bien nommer, c’est déjà commencer à reconnaître avec justesse.

Espagne : entre art et ambiguïté terminologique

En Espagne, l’expression la plus courante pour désigner ceux qui créent des figurines de crèche est « artisan crèchiste ». Ce terme s’est imposé dans les foires, les associations et les publications spécialisées, mais il pose un problème de fond : il ne distingue pas entre ceux qui reproduisent les figurines (« Les exécutants ») et ceux qui les créent de manière originale (« Les auteurs »).

Le terme « sculpteur de crèche » est également utilisé, mais plus rarement. Il reste souvent cantonné à des contextes formels ou artistiques, tandis que l’usage courant tend à regrouper toutes les activités sous l’étiquette d’« artisanat ». Cela a créé une certaine confusion, où même ceux qui modèlent des pièces originales, signées par l’auteur, continuent d’être qualifiés d’« artisans », comme s’il n’existait aucune différence entre reproduire une figure déjà existante et créer une œuvre originale.

D’un point de vue juridique, la loi espagnole sur la propriété intellectuelle (Décret législatif royal 1/1996) [2] est claire : l’auteur est celui qui crée une œuvre originale. Dans le cas des figurines de crèche, si une figure est modelée avec un minimum d’originalité, il s’agit d’une œuvre protégée, quelle que soit sa taille ou sa fonction. La loi n’exige ni diplôme officiel ni enregistrement en tant qu’artiste ou artisan. Il suffit qu’une création originale existe sous une forme concrète.

Cette contradiction entre le droit et les termes usuels est devenue un angle mort dans le monde de la crèche espagnole. L’expression « artisan crèchiste » peut invisibiliser la figure du sculpteur, et ainsi effacer la dimension artistique et d’auteur des œuvres originales. Cela a des implications culturelles, professionnelles et juridiques.

C’est pourquoi il est essentiel de réhabiliter, utiliser et défendre l’expression « sculpteur de crèche » pour désigner ceux qui conçoivent, modèlent et signent des pièces originales, même lorsque ces œuvres sont ensuite reproduites. Il ne s’agit pas d’une question de prestige personnel, mais de nommer avec justesse une fonction artistique – avec tout ce que cela implique.

Et que dit la RAE sur ceux qui fabriquent des figurines ?

En espagnol, il existe un mot qui pourrait désigner une personne qui fabrique des santons de crèche : figurero. Mais la définition donnée par le Dictionnaire de la langue espagnole est pour le moins floue :

figurero, ra (nom masc. et fém.)

Personne qui fabrique ou vend des figurines en argile ou en plâtre.

Source : définition du dictionnaire de la langue espagnole de la RAE

Le problème n’est pas seulement qu’il ne distingue pas entre celui qui crée et celui qui vend, mais qu’il réduit ce métier à deux matériaux et l’associe automatiquement à l’argile.

- Il parle de “plâtre”, ignorant qu’en sculpture on utilise de la plâtre de Paris —plus raffiné et résistant—, et il exclut des matériaux courants comme la résine, la cire, le bois ou le tissu empesé.

- Il ne fait aucune distinction entre créer et vendre : peu importe que la personne soit sculpteur ou simplement commerçant.

- Il passe totalement sous silence l’originalité, l’auteur et la valeur artistique des figures.

Mais que signifie barro pour la RAE ?

barro

1. m. Masse résultant du mélange de terre et d’eau.

2. m. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut.

3. m. Matériau argileux malléable qui durcit à la cuisson, utilisé en poterie et céramique.

4. m. Vase ou objet décoratif fabriqué en barro (‖ matériau argileux).

5. m. Déshonneur, déchéance morale. Se traîner dans le barro.

6. m. Chose méprisable, sans valeur.

Source : Dictionnaire de la langue espagnole, RAE

Le dictionnaire parle de matériau argileux mais l’associe directement à deux métiers spécifiques : la poterie et la céramique, c’est-à-dire à la fabrication de récipients. C’est là que naît la confusion : on suppose que celui qui travaille l’argile fabrique des objets utilitaires ou des contenants décoratifs, comme des assiettes, des pots ou des pièces en série, alors que dans le cas des santons de la crèche, on est dans un domaine tout à fait différent : celui de la sculpture et de la polychromie.

Quand un sculpteur souhaite modeler une figure dans un matériau pouvant être cuit, il n’utilise pas de boue, mais de l’argile ou une pâte céramique préparée pour la cuisson au four. Après cuisson, cette argile ne s’appelle plus argile ni pâte céramique : elle devient de la terre cuite.

En espagnol, le mot barro ne désigne pas seulement un matériau brut. Il porte aussi des significations figurées qui peuvent sembler gênantes, voire contradictoires, lorsqu’elles sont associées à une scène sacrée. Selon la RAE :

5. m. Deshonra, degradación moral. Arrastrarse por el barro.

6. m. Cosa despreciable, nonada.

Est-ce vraiment ce que nous voulons évoquer lorsque nous parlons de figures représentant la Sainte Famille ?

Il ne s’agit pas seulement d’un détail technique, mais d’une question de respect et de précision. Les appeler « figures en argile » n’est pas seulement inexact d’un point de vue matériel —car l’argile crue ne se commercialise pas et ne se conserve pas telle quelle—, mais cela peut aussi, même involontairement, suggérer une certaine pauvreté ou indignité.

Or, si ces figures ont été modelées avec maîtrise, cuites entre 900 °C et 1100 °C, et peut-être même soigneusement polychromées… ne méritent-elles pas un nom plus juste, plus noble, plus beau et plus précis ?

Argile ou terre cuite ?

Un seul mot donne sa dignité à ce matériau qui a surmonté sa fragilité pour devenir durable. Un seul mot est juste à la fois sur le plan technique et symbolique : terre cuite.

terracota

1. f. Arcilla modelada y endurecida al horno.

2. f. Escultura de pequeño tamaño hecha de arcilla endurecida.

Source : Dictionnaire de la langue espagnole, RAE

La terre cuite —et non l’argile— est le matériau sculptural achevé. C’est donc une erreur technique —et une imprécision culturelle— de continuer à parler de “figures en argile” alors qu’il s’agit en réalité de figures en terre cuite

Remarque un détail : le mot “figurine” n’est pas utilisé pour désigner une petite sculpture.

Penses-tu vraiment que les personnages de la crèche —l’Enfant Jésus, la Vierge Marie, saint Joseph…— doivent être appelés en argile… et non en terre cuite ?

En résumé : le mot « figurero, ra » existe, mais il ne reconnaît ni ne nomme avec justesse le travail du sculpteur de crèche. C’est pourquoi s’en tenir à des termes comme « figurero » ou « artisan de la crèche », sans nuance ni contexte, n’est pas seulement imprécis : c’est injuste.

Si nous aspirons à ce que la crèche soit reconnue comme tradition culturelle et artistique, alors nous devons aussi nommer avec précision celles et ceux qui la rendent possible. Même si cela implique d’abandonner des mots hérités qui ne suffisent plus.

Ne crois-tu pas que, si nous représentons la naissance de Celui qui est venu apporter la justice, le minimum est de nommer avec justice celui qui lui donne forme de ses mains ?

Allemagne : le Krippenfigurenmacher et l’héritage artisanal protégé

En Allemagne, le terme le plus couramment utilisé pour désigner ceux qui fabriquent des figurines de crèche est Krippenfigurenmacher [7], ce qui signifie littéralement « fabricant de figurines de crèche ». Ce mot apparaît aussi bien dans les milieux traditionnels que dans les catalogues spécialisés, et désigne ceux qui produisent des figurines en bois, en cire, en terre cuite ou en résine.

L’Allemagne possède une riche tradition de sculpture religieuse, notamment en Bavière et au Tyrol, où de nombreuses familles perpétuent ce métier depuis des générations. L’un des noms les plus emblématiques est celui de Sebastian Osterrieder (1864–1932) [8], un sculpteur qui a révolutionné la représentation de la crèche avec des modèles de grande qualité artistique, en introduisant des innovations techniques et stylistiques qui ont influencé toute l’Europe.

D’un point de vue juridique et professionnel, l’Allemagne distingue clairement entre Handwerker (artisan) et Künstler (artiste). Le Krippenfigurenmacher peut appartenir à l’une ou l’autre catégorie, selon le type d’œuvre produite. Si le travail est répétitif et basé sur des moules industriels, il est considéré comme de l’artisanat. Si, au contraire, le modèle est original, réalisé à la main, signé et doté d’une intention esthétique, il peut être reconnu comme une œuvre artistique, protégée par la loi allemande sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz) [9].

Cette loi reconnaît comme auteur toute personne ayant créé une œuvre originale, lui conférant des droits moraux et patrimoniaux, même si l’œuvre a un caractère religieux ou utilitaire. La reconnaissance ne dépend ni de la taille ni du matériau, mais du caractère créatif et original du modèle. Ainsi, bien que le terme Krippenfigurenmacher ne distingue pas lui-même entre producteur et auteur, le cadre juridique allemand permet à un sculpteur de crèche de plein droit d’être reconnu comme artiste, à condition de remplir les critères d’originalité et d’intention esthétique [10].

France : le santonnier et la dignité d’une tradition reconnue

En France, le sculpteur de figurines pour la crèche porte un nom très spécifique, chargé d’histoire : santonnier [11]. Le terme vient du provençal santoun — « petit saint » — et désigne ceux qui fabriquent à la main les figurines de la crèche en Provence, notamment à Marseille, Aubagne ou Arles. Cette désignation n’est pas seulement locale : elle constitue aussi une identité professionnelle et culturelle reconnue.

Le santonnier est certes considéré comme un artisan, mais dans le cadre d’une tradition que la France a su valoriser et protéger. Les foires aux santons, comme la célèbre foire de Marseille, ne se limitent pas à la vente de figurines : elles célèbrent une forme d’expression populaire mêlant foi, quotidien et art narratif. De nombreuses familles conservent et transmettent des santons signés par des auteurs reconnus, et certains santonniers ont atteint une notoriété comparable à celle d’un artiste plasticien.

Un exemple remarquable est Marcel Carbonel [13], reconnu comme l’un des santonniers les plus influents du XXe siècle. En 1961, la discipline santonnière a été officiellement intégrée au concours du Meilleur Ouvrier de France (MOF) [14], et Marcel Carbonel fut le premier à obtenir cette distinction dans sa catégorie. En 2003, il a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur, une reconnaissance de l’État français pour sa contribution au patrimoine culturel et artistique du pays.

La législation française, en outre, établit un cadre clair. En matière d’auteur, est reconnu comme « auteur » celui qui crée le modèle original, même si la figurine est ensuite reproduite en série. Cette distinction s’aligne sur le principe exposé dans le livre La Sculpture : Méthode et vocabulaire, selon lequel le sculpteur qui conçoit et modèle un original détient les droits d’auteur, même s’il délègue la reproduction.

Le cas français montre donc qu’il est possible de conserver l’appellation « artisan » sans pour autant déprécier la valeur artistique du créateur. La clé réside dans la reconnaissance culturelle et juridique de l’auteur. Un santonnier peut être considéré comme un artiste aux yeux de sa communauté, des collectionneurs et de la loi, car le mot « santonnier » porte en lui une tradition respectée, et parce que le pays a développé une sensibilité patrimoniale à ces pratiques.

Le contraste est saisissant avec l’usage générique du terme « artisan crèchiste » dans d’autres contextes. En France, le mot santonnier honore à la fois le métier et la création.

Que révèlent les dictionnaires français ?

En France, le mot « santonnier » est bien établi. Selon le dictionnaire Le Robert, sa définition est :

santonnier, santonnière (nom)

Artisan qui fabrique des santons.Source : Le Robert

Les synonymes proposés sont figurine, sculpture, statuette, ce qui indique que, bien qu’il s’agisse d’un objet religieux et populaire, c’est aussi une forme de sculpture.

Alors, pourquoi le santonnier n’est-il pas aussi reconnu comme un artiste ? Où se situe la frontière ?

La réponse semble moins résider dans la nature de l’œuvre que dans les préjugés linguistiques et sociaux. Le mot « artisan » sonne humble et respectable, mais il évoque souvent une activité répétitive plus que créative. Le mot « artiste », quant à lui, évoque une dimension d’auteur, d’intention, de composition.

La confusion est ancienne, mais pas innocente : définir le santonnier uniquement comme un artisan, alors qu’il modèle ses propres originaux, revient à nier sa qualité d’auteur.

La France offre cependant un modèle intéressant : malgré l’usage du mot « artisan », la reconnaissance juridique et culturelle de figures comme Marcel Carbonel prouve que l’auteur et la tradition peuvent coexister. Nommer avec justesse — même à travers des termes traditionnels — est possible, à condition d’accompagner cette désignation du respect de la valeur artistique de la création originale.

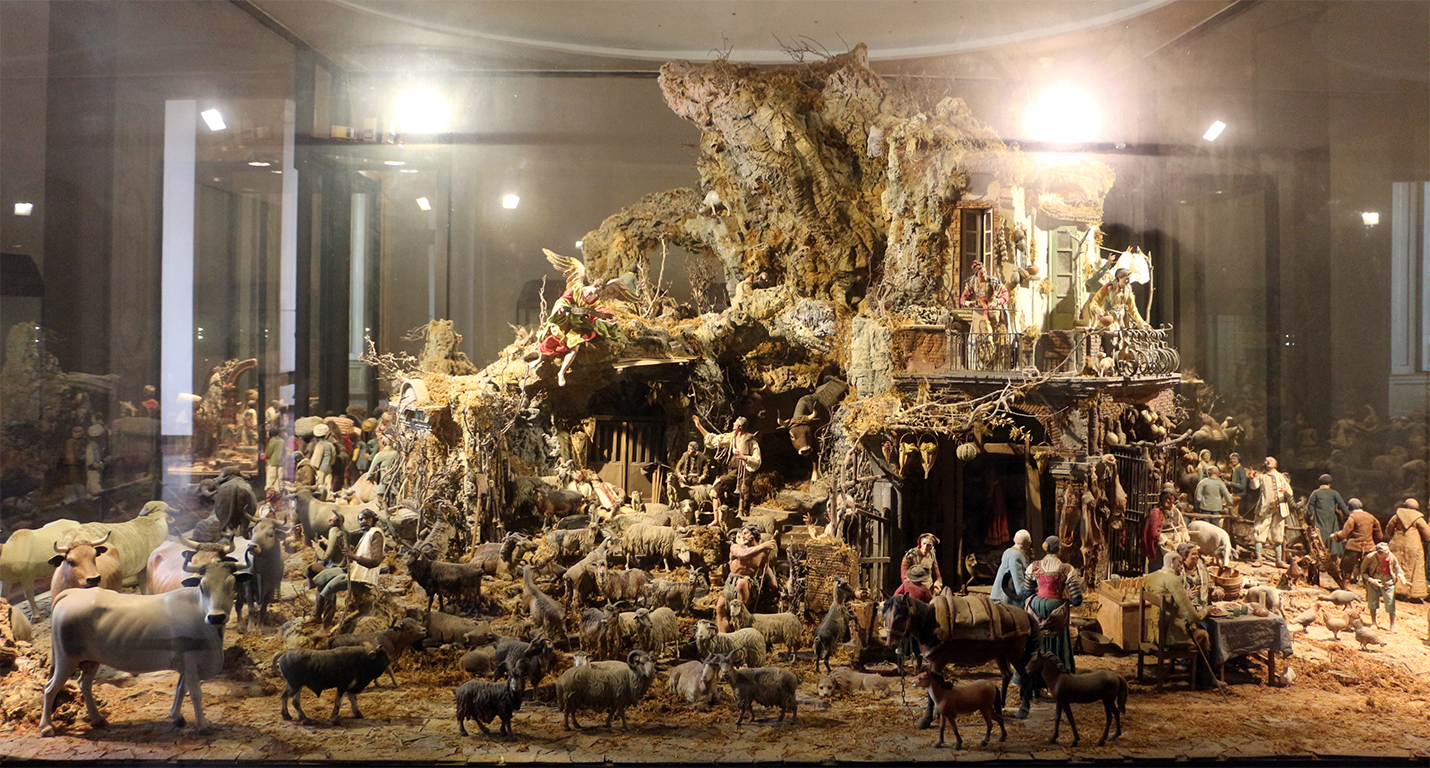

Italie : le maestro figuraio entre tradition et art

En Italie, notamment dans des régions comme Naples et la Toscane, les créateurs de figurines pour la crèche sont appelés artigiani del presepe ou figuraio[15], selon les traditions locales. Ces termes reflètent à la fois l’habileté manuelle et la valeur symbolique et artistique que ces figurines ont acquise dans la culture populaire italienne.

En Toscane, le terme figuraio s’est imposé aux XIXe et XXe siècles pour désigner ceux qui fabriquaient des figurines en terre cuite, souvent dans des contextes religieux ou populaires. À Naples, le terme le plus courant dans les foires et associations est artigiano del presepe, sans distinction claire entre le créateur des modèles originaux et celui qui les reproduit.

Bien que le terme « artisan » domine dans le langage courant, l’Italie reconnaît juridiquement la valeur artistique des œuvres originales grâce à son Codice dei beni culturali e del paesaggio[17]. Ce texte permet de protéger même des œuvres contemporaines si elles présentent une valeur culturelle ou identitaire significative.

Comme en France, le respect de la tradition et de la qualité artistique a engendré une perception sociale positive de ce métier, même si les termes restent génériques. L’essentiel réside dans le lien émotionnel, patrimonial et spirituel que ces figurines entretiennent avec l’identité de Noël italienne.

États-Unis : tradition adoptée et regard institutionnel

Aux États-Unis, il n’existe pas de tradition autochtone consolidée de création de santons ou de crèches comme métier artistique ou artisanal distinct, comme c’est le cas en Europe. Toutefois, le pays a adopté et intégré de nombreuses expressions du belénisme, notamment à travers des collections, des musées et des présentations institutionnelles.

Le cas le plus emblématique est celui de la crèche baroque napolitaine du Metropolitan Museum of Art à New York. Cette scène, composée de figurines du XVIIIe siècle, est exposée chaque Noël aux côtés d’un grand sapin décoré d’anges baroques. Issue de la collection d’Eugenio Catello, elle a été offerte par Loretta Hines Howard en 1964 et représente une adaptation muséale de la crèche napolitaine [18].

Le Carnegie Museum of Art de Pittsburgh expose également chaque année une crèche napolitaine composée de plus de 100 figures humaines et angéliques, réalisées entre 1700 et 1830 [19].

L’organisation Friends of the Crèche [20], basée aux États-Unis et au Canada, promeut la valorisation des crèches de Noël à travers des rencontres internationales, des publications et un réseau de collectionneurs.

Dans sa propre définition, elle se présente comme “a society of collectors and enthusiasts dedicated to the artistry, display, and traditions of the Christmas Nativity.”

Ils ne parlent pas d’artisanat. Ils parlent d’art, de talent artistique. Ce n’est pas un détail anodin, mais un reflet clair de la manière dont la création de figurines de crèche est perçue dans certains contextes : comme un acte artistique à part entière.

Bien que le terme « sculpteur » (sculptor) ne soit pas spécifiquement associé aux créateurs de crèches dans le contexte américain, la dimension artistique des œuvres originales européennes est reconnue. Les États-Unis protègent l’auteur sous leur législation fédérale sur le droit d’auteur, mais la création de figurines originales de crèche ne constitue pas une catégorie professionnelle en soi dans le pays.

| Pays | Terme utilisé | Artiste ou artisan ? | Protection juridique en tant qu’auteur |

|---|---|---|---|

| Espagne | Artesano belenista / Sculpteur de crèches | Ambiguïté terminologique | ✔ Loi sur la propriété intellectuelle |

| Andorre / (Catalogne) | Figurista / Sculpteur de crèches | Reconnu comme artiste dans les milieux spécialisés | ✔ Loi espagnole + reconnaissance culturelle |

| France | Santonnier | Artisan à prestige artistique | ✔ Distinction claire entre auteur et exécutant |

| Italie | Pasturaio / Figuraio | Artisan avec reconnaissance artistique | ✔ Code des biens culturels |

| Allemagne | Krippenfigurenmacher | Dépend du type d’œuvre | ✔ Droits d’auteur si originalité |

| États-Unis | Sculptor / Nativity artist | Ambiguïté pragmatique | ✔ U.S. Copyright Act |

Conclusions provisoires : un sculpteur entre deux mondes

Après ce parcours international, il est clair que la figure du sculpteur de crèches occupe une position ambiguë dans de nombreux contextes. Bien que tous les pays analysés prévoient une protection juridique pour les créateurs d’œuvres originales, les termes utilisés et la reconnaissance culturelle varient considérablement.

Dans certains cas, le sculpteur de crèches est reconnu comme un artiste ; dans d’autres, on le qualifie d’artisan ; et bien souvent, les deux rôles se confondent sans distinction nette. Cette confusion n’est pas anodine : elle a des conséquences pratiques, juridiques et symboliques. Elle affecte la reconnaissance de l’auteur, la possibilité de protéger les œuvres, leur valeur sur le marché et la manière dont le sculpteur se perçoit lui-même.

C’est pourquoi il est si important d’établir — avec clarté et fondement — une distinction entre deux plans inséparables mais distincts : celui de l’artiste sculpteur, et celui de la production de figurines. Il ne s’agit pas d’une question de prestige personnel, mais de nommer avec précision une fonction artistique, avec tout ce que cela implique.

Avant d’aller plus loin, rappelons un principe fondamental que les véritables experts en sculpture connaissent depuis des décennies : savoir distinguer l’auteur de l’exécutant.

Nous avons déjà vu cet exemple dans le contexte espagnol ; nous le reprenons ici car il s’agit d’une règle essentielle applicable dans tout pays et dans toute analyse sérieuse de la sculpture, et donc, dans le premier et véritable maillon du belénisme.

Voici à nouveau l’index de l’ouvrage La Sculpture. Les experts le savent. Et toi ?

Au cas où subsisteraient encore des doutes, je vais maintenant t’expliquer pourquoi cette distinction est essentielle.

Sculpture ≠ artisanat de production

Cette distinction est fondamentale pour comprendre la figurine de crèche comme une œuvre artistique.

Un autre malentendu s’y ajoute : l’idée que, parce que les figurines sont petites, reproduites en série ou associées à la crèche, elles ne sont pas de “l’art”.

Erreur !

Chaque figurine provient d’un original modelé ou sculpté à la main, qui requiert formation, style et intention artistique. Et toute figurine qui dépasse un minimum d’originalité est protégée par la loi, qu’elle mesure 5 cm ou 7 mètres. La loi n’exige ni diplôme académique ni enregistrement comme artisan : il suffit de créer quelque chose d’original pour que l’auteur soit reconnu.

Appeler “artisan créchiste” un sculpteur qui crée une figure originale, c’est comme appeler Goya, Rembrandt ou Picasso un “artisan imprimeur” parce qu’ils ont réalisé des gravures. Ce n’est pas simplement une confusion : c’est une perte de perspective sur ce que signifie créer.

Un exemple évident d’édition limitée :

La sculpture "Jaume Plensa 61" est une édition limitée de 2 998 exemplaires —un chiffre difficile à atteindre, voire impossible, même pour la plupart des sculpteurs de crèches—, chacun étant numéroté et signé par l’artiste. Elle comprend un étui-sculpture en polyuréthane rigide moulé, représentant le visage d’une jeune fille aux yeux fermés, une image emblématique de l’univers artistique de Plensa. Bien que l’artiste n’intervienne pas directement dans la production de chaque exemplaire, l’œuvre est reconnue comme de l’art et non comme de l’artisanat ou de la production industrielle.

Ce cas montre que la production en série et le matériau utilisé ne privent pas une œuvre de son caractère artistique. La clé réside dans l’auteur, le dessin original et l’intention artistique derrière la création.

Dans le monde de la crèche, les santons, même produits en série, sont le fruit d’un processus créatif et artistique. Les réduire à de simples objets artisanaux —j’ai même entendu les qualifier de babioles— ou industriels revient à ignorer la valeur et l’intention du sculpteur qui les a conçus.

Il est donc fondamental de reconnaître et de valoriser l’auteur et le caractère artistique des figures de crèche, indépendamment de leur méthode de production.

Pardonne mon insistance, mais il est essentiel de bien comprendre ce concept pour que la crèche ne devienne pas un simple ornement de plus à Noël.

Analogies avec d’autres disciplines artistiques

| Écrivain ⇩ |

Sculpteur ⇩ |

Auteur-compositeur ⇩ |

|---|---|---|

| Rédige le manuscrit original ⇩ |

Modèle la sculpture originale ⇩ |

Compose la chanson originale ⇩ |

| Envoie à un éditeur ou imprimeur, ou s’autoédite (par exemple sur Amazon) ⇩ |

Fait reproduire sa sculpture (moules, copies), ou les réalise lui-même ⇩ |

Enregistre la chanson en studio, ou s’enregistre lui-même et vend sa musique en ligne ⇩ |

| Produit des livres imprimés ⇩ |

Produit des copies de la sculpture ⇩ |

Produit des copies de l’album ⇩ |

| Reste auteur et créateur ⇩ |

Reste auteur et créateur ⇩ |

Reste auteur et créateur ⇩ |

| Reconnu comme écrivain, non comme artisan du livre ✔ |

Toujours appelé artisan santonnier ❌ |

Reconnu comme auteur-compositeur, non comme artisan de CD ✔ |

Pourquoi ?

Note de l’auteur : une réflexion personnelle

Note de l’auteur : une réflexion personnelle

Je l’avoue, pendant des années, je n’avais jamais vraiment réfléchi à cette question.

Personne ne me l’a posée, ni à la Faculté des Beaux-Arts de Barcelone, ni dans ma pratique professionnelle. Comme beaucoup, je suivais le courant, acceptant sans discussion la division entre “sculpteurs” et “artisans de la crèche”.

Cela dit, quelque chose en moi faisait déjà la différence : je reconnaissais que certains d’entre nous faisions de la sculpture originale, des pièces uniques.

Mais ce n’est que lorsque j’ai analysé ce sujet avec du recul — avec une perspective juridique et en regardant des exemples au-delà du monde de la crèche — que j’ai compris mon erreur.

En fait, c’est à la suite d’une conversation avec des collègues et Montserrat Ribes que j’ai commencé à me poser sérieusement la question.

Elle m’a demandé, tout naturellement : “Finalement, moi, je suis quoi ?”

Et je lui ai répondu : Sculptrice !, qui sait exposer son œuvre.

Cette simple question m’a déstabilisé. Elle m’a beaucoup fait réfléchir.

Depuis, j’ai approfondi ma réflexion et je suis arrivé à une conclusion ferme : “artisan de la crèche” ne suffit pas. “Sculpteur de la crèche” est sans aucun doute l’appellation juste.

Aujourd’hui, je sais que tous ceux qui créent des figures originales sont des artistes sculpteurs.

La question de la série, du moule ou de la reproduction relève de la production, pas de la paternité de l’œuvre.

Et changer ce regard est essentiel pour revaloriser notre art de la crèche.

🕊

Si mes mots ont pu, à un moment, sembler durs ou blessants, je tiens à préciser que ce n’est nullement mon intention.

Mon seul but est de clarifier les concepts, d’éviter les malentendus et de revendiquer, avec respect, la figure du sculpteur dans le monde de la crèche.

J’ai moi-même longtemps été de l’autre côté, sans le remettre en question.

C’est pourquoi je ne juge pas. Je partage simplement une réflexion honnête et engagée.

Parce que lorsqu’on se rend compte que quelque chose d’important est mal compris, le silence n’est plus une option.

Autres interventions artistiques : peinture et costume

Bien que le sculpteur soit le créateur original de la figurine de crèche, son œuvre est souvent complétée grâce à l’intervention d’autres artistes ou exécutants, ou bien c’est le sculpteur lui-même qui assume différentes étapes du processus, changeant de rôle technique mais pas de paternité intellectuelle.

Dans la pratique, le paysage actuel de la crèche se divise grosso modo en trois situations :

- Sculpteurs solitaires, qui réalisent toutes les étapes : modelage, sculpture, fabrication de moules, reproduction, peinture, et parfois même l’habillage de la figurine.

- Petits ateliers de deux ou trois personnes ou ateliers familiaux, où chacun exerce un rôle spécialisé (sculpteur, mouleur, peintre, costumier).

- Ateliers avec plusieurs exécutants, où le sculpteur coordonne le travail des autres.

Les figurines sont généralement peintes ou habillées, et non livrées simplement modelées.

1. La polychromie

La peinture peut être réalisée par :

- Le sculpteur lui-même (auteur complet du modelage et de la polychromie).

- Un autre artiste ou collaborateur, qui apporte son art pictural ou applique la couleur sous direction.

- Des exécutants de l’atelier (peintres agissant comme artisans, répétant un modèle préalablement créé) travaillant sous la direction ou la supervision du sculpteur.

2. L’habillement

- Modéliste textile, qui façonne directement la coupe et la forme du vêtement sur la figurine avec des tissus traités. Réalisé par le sculpteur lui-même ou un artiste collaborateur.

- Créateur de costumes, qui conçoit des patrons de vêtements adaptés aux figurines. Réalisé par le sculpteur lui-même ou un artiste collaborateur.

- Exécutants de l’atelier, qui agissent comme des artisans, en répétant un modèle préalablement conçu, sous la direction ou la supervision du sculpteur ou du modéliste textile.

Comme tu as pu le constater, une figurine de crèche peut passer par plusieurs étapes créatives et impliquer différents rôles techniques. Ne serait-il pas plus logique de parler d’un atelier de sculpture de crèches ou de crèche artistique, plutôt que de réduire cela au simple terme "artisan santonnier" ?

Ou penses-tu que "artisan santonnier" reflète fidèlement la réalité ?

Nommer correctement, est-ce un caprice ?

Nommer correctement, est-ce un caprice ?

C’est reconnaître l’origine et la véritable valeur de chaque création.

Cela s’appelle le respect. Et aussi l’empathie.

- Respect, car cela signifie reconnaître la création de l’œuvre originale sans la réduire à une simple exécution manuelle.

- Empathie, car elle pose la question : comment me sentirais-je si mon travail intellectuel n’était pas reconnu ?

Chaque processus a sa fonction ; mais un seul conçoit l’œuvre. C’est le sculpteur.

Tradition ou confusion ? Il est temps de changer

Continuons-nous à appeler le sculpteur de crèches “artisan” par habitude ?

Ou y aurait-il peut-être un intérêt caché derrière cela ?

Au fil de l’histoire, de nombreuses traditions ont perduré sans être remises en question, même lorsque les circonstances avaient complètement changé. Certaines ont subsisté pendant des siècles avant que quelqu’un ose dire : “Cela n’a peut-être plus de sens”.

Il ne s’agit pas de faire des comparaisons directes — chaque cas étant unique —, mais d’inviter à réfléchir : que se passe-t-il lorsqu’une tradition ne reflète plus la réalité qu’elle désigne ? N’est-il pas alors temps de mettre de nouveaux mots sur ce qui a déjà changé ?

Y a-t-il un véritable obstacle à commencer à appeler “sculpteurs de crèches” ceux qui créent des figures originales pour la Nativité ? Probablement pas… ou du moins cela ne devrait pas être le cas ! Alors pourquoi continuons-nous à utiliser le terme “artisan de crèche”, même lorsqu’il s’agit de créateurs de pièces originales et uniques ?

En réalité, si l’on consulte les dictionnaires officiels de différentes langues, on constate que le mot “artisan” est défini, de façon assez unanime, comme une personne réalisant des travaux manuels, reproduits selon des techniques traditionnelles, sans innovation conceptuelle.

- Real Academia Española (espagnol) : « Personne qui exerce un art ou un métier purement mécanique. »

- Duden (allemand) : « Personne qui exerce un métier manuel. »

- Larousse (français) : « Personne qui effectue un travail manuel selon une technique traditionnelle à son compte. »

- Treccani (italien) : « Celui qui produit des biens manuellement ou avec des outils simples, sans travail à la chaîne ni machines. »

- Merriam-Webster (anglais) : « Travailleur qui exerce un métier ou un artisanat, en produisant généralement en petites quantités selon des méthodes traditionnelles. »

- DIEC (catalan) : « Personne qui fait des œuvres d’artisanat. »

Comme on peut le voir, la notion d’« artisan » est associée à l’exécution manuelle d’objets, non à la création artistique originale.

Appeler “artisan” un sculpteur de crèche qui crée, modèle et signe ses propres figures n’est donc pas une marque de respect ou d’affection pour la tradition, mais une confusion conceptuelle qui masque la véritable valeur artistique de la crèche.

Il en découle une conclusion inévitable : si l’on continue à appeler “artisan créchiste” celui qui crée les santons, on affirme, même inconsciemment, que les créateurs de figures et de décors ne font que de la décoration de Noël, rien de plus.

Soyons honnêtes ! Nous savons tous que ce n’est pas ce que nous voulons pour l’art de la crèche. Ou bien si ?

Patrimoine culturel… mais sans sculpteurs ?

Comment expliquer alors que les fédérations et la majorité des associations de crèches s’efforcent de faire reconnaître la crèche comme patrimoine culturel ? [24] [25] Même par des organismes internationaux comme l’UNESCO ? [26]

N’est-ce pas contradictoire que, tout en demandant cette reconnaissance, on invisibilise ceux qui rendent la crèche possible telle que nous la connaissons : les sculpteurs des personnages ?

Car sans personnages, il n’y a pas de crèche. Il y a un paysage, une scénographie… mais pas de récit.

Et ceux qui créent ces personnages, qui les conçoivent grâce à leur bagage artistique et les signent comme auteurs, sont des sculpteurs.

Car sans sculpteurs, il n’y a pas de crèche.

Tu aimes qu’on t’appelle par ton nom ?

Alors, pourquoi ne pas aussi nommer justement ceux qui créent les personnages de la crèche ?

Références :

- ↑ [1] File:Netsurf11 - Rodin.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netsurf11_-_Rodin.jpg

- ↑ [2] BOE-A-1996-8930 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (n.d.). Retrieved from https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

- ↑ [3] Sculpture. Méthode et vocabulaire. (n.d.). Retrieved from https://www.monuments-nationaux.fr/editions-du-patrimoine/les-ouvrages/sculpture.-methode-et-vocabulaire#quelques-pages-du-livre

- ↑ [4] Home - Universalis Foederatio Presepistica. (n.d.). Retrieved from https://www.unfoeprae.org/en/

- ↑ [5] figurista | diccionari.cat (n.d.). Retrieved from https://www.diccionari.cat/GDLC/figurista

- ↑ [6] Federació Catalana de Pessebristes (n.d.). Retrieved from https://www.pessebrescat.cat/

- ↑ [7] Weihnachtskrippe – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtskrippe#Krippenfiguren

- ↑ [8] Sebastian Osterrieder – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Osterrieder

- ↑ [9] UrhG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis. (n.d.). Retrieved from https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/

- ↑ [10] BBK Bundesverband. (n.d.). Retrieved from https://www.bbk-bundesverband.de/

- ↑ [11] Santon de Provence — Wikipédia. (n.d.). Retrieved from https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence

- ↑ [12] Jean-Louis Lagnel — Wikipédia. (n.d.). Retrieved from https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Lagnel

- ↑ [13] Marcel Carbonel — Wikipédia. (n.d.). Retrieved from https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Carbonel

- ↑ [14] Meilleur ouvrier de France — Wikipédia. (n.d.). Retrieved from https://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleur_ouvrier_de_France

- ↑ [15] Dizionario Italiano Olivetti. (n.d.). Retrieved from https://www.dizionario-italiano.it/dizionario-italiano.php?parola=figuraio

- ↑ [16] Presepe - Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Presepe

- ↑ [17] Codice dei beni culturali e del paesaggio (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_dei_beni_culturali_e_del_paesaggio

- ↑ [18] Nativity scene - Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Nativity_scene

- ↑ [19] File:Carnegie Presepio.JPG - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carnegie_Presepio.JPG

- ↑ [20] Nativity Creche | Friends of the Creche. (n.d.). Retrieved from https://www.friendsofthecreche.org/

- ↑ [21] Carnegie Museum of Art. (n.d.). Retrieved from https://carnegieart.org/

- ↑ [22] Gema augustea – Wikipedia.

(n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Gema_augustea

- ↑ [23] File:Huida a Egipto Goya.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huida_a_Egipto_Goya.jpg

- ↑ [24] El PP apoya la candidatura del Belén como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. (n.d.). Retrieved from https://www.ppcordoba.es/el-pp-apoya-la-candidatura-del-belen-como-patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad-ante-la-unesco/

- ↑ [25] Polémique sur les crèches : les créateurs de santons s’inquiètent. (n.d.). Retrieved from https://www.europe1.fr/societe/marseille-lincomprehension-apres-la-polemique-sur-les-creches-2625663

- ↑ [26] Unesco - Wikipedia, la enciclopedia libre. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco

- File:Presepe reale borbonico, 1790-1850 ca. 02.JPG - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presepe_reale_borbonico,_1790-1850_ca._02.JPG

- File:Moule de Lagnel.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moule_de_Lagnel.jpg

- Santons of Provence | Marseille Tourism. (n.d.). Retrieved from https://www.marseille-tourisme.com/en/discover-marseille/traditions/les-santons-en-provence/