Deux voies vers la réalité : le défi de la perspective

Deux voies vers la réalité : le défi de la perspective

Les publications sont comme une série :

si tu rates le premier épisode ou changes l’ordre, tu perdras le fil 🧵

Au début du XVe siècle, les artistes européens devaient résoudre un même problème : comment créer l’illusion de trois dimensions sur une surface plane ? La réponse ne fut pas unique. Deux méthodologies distinctes virent le jour, issues de contextes culturels différents mais partageant un même objectif : transformer la peinture en une fenêtre illusionniste et vraisemblable sur la réalité. Un défi que, des siècles plus tard, nous relevons encore, nous qui, comme les créateurs de crèches, cherchons à construire des mondes cohérents en miniature.

En Italie, et en particulier à Florence, la perspective fut conçue comme une forme de science et de raison. Avec Brunelleschi, Masolino da Panicale, Masaccio et Alberti, la géométrie et les mathématiques devinrent la base d’un système linéaire organisant l’espace autour d’un point de fuite.

En Flandre —les Pays-Bas et l’actuelle Belgique—, le chemin fut différent. Des peintres comme Jan van Eyck ou Rogier van der Weyden ne partaient pas de la géométrie, mais de l’observation empirique. Leur perspective était optique et atmosphérique : fondée sur la lumière, les reflets et le détail minutieux. Cette approche, plus proche de l’œil humain que de la règle mathématique, offrait une vision sensible et presque tactile du monde représenté. Dans l’art de la crèche, nous travaillons précisément avec cette double vision —rigueur géométrique et apparence sensible— afin de construire une illusion cohérente et émotionnellement convaincante.

Rappel (Manuel) : dans l’art de la crèche, nous utilisons les deux approches —la rigueur géométrique italienne et l’apparence sensible flamande— ; nous ne nous limitons pas à la stricte perspective architecturale.

C’est pourquoi, si ce qui est rarement raconté t’intrigue, continue ta lecture : tu trouveras certainement des idées utiles pour créer tes crèches.

Comment lire ce parallèle

Pour comprendre clairement l’évolution de la perspective au XVe siècle, nous ne suivrons pas un fil chronologique européen unique. L’histoire s’est divisée en deux voies parallèles, et ce n’est qu’en les étudiant de façon comparative que l’on peut mesurer l’ampleur de la transformation qu’elle a entraînée dans l’art et la perception visuelle.

Italie (Florence) : nous explorerons comment architectes, peintres et sculpteurs, à partir des expériences de Brunelleschi, ont développé une méthode géométrique qui posa les bases de la perspective linéaire.

Flandre (Pays-Bas et Belgique) : nous verrons comment les peintres flamands, de Jan van Eyck aux miniaturistes des Très Riches Heures, ont donné forme à une perspective optique et atmosphérique, fondée sur l’observation minutieuse de la lumière, de l’ambiance et des matériaux.

Ces deux processus ne doivent pas être compris comme des étapes successives —d’abord l’Italie puis la Flandre—, mais comme des réponses simultanées et complémentaires à un même défi visuel. Tandis qu’à Florence on cherchait à construire un espace rationnel et mathématiquement ordonné, le Nord visait une fidélité visuelle capable de saisir les subtilités de la lumière, des reflets et des textures du monde sensible.

La synthèse scénographique : raison et sensibilité pour le créchiste

En définitive, ce que recherchent les créateurs de crèches, c’est créer une crèche qui transmette profondeur et vérité visuelle, capable d’émouvoir à travers la scénographie. C’est pourquoi il est si précieux de connaître les deux traditions : la précision géométrique de l’Italie et la sensibilité optique de la Flandre. Fusionnées, elles offrent à l’art de la crèche un langage visuel complet, où la règle —ou le fil qui trace les lignes de fuite— et l’œil s’allient pour donner vie à l’espace sacré de la crèche.

Commençons donc par l’Italie. C’est là, au cœur de la Renaissance florentine, que la perspective cessa d’être un secret d’atelier pour devenir une science, la pierre angulaire de toute scénographie aspirant à conjuguer émotion, ordre et profondeur.

La perspective comme science à Florence

Dans la Florence du XVe siècle, la Renaissance [1] ouvrit un nouvel horizon. Là, la perspective linéaire cessa d’être une ressource isolée, fondée sur la pratique et l’intuition, pour commencer à être comprise comme un langage scientifique reposant sur l’optique, la géométrie et les mathématiques. Ce processus fut progressif : des pionniers apparurent, il y eut des résistances et, pendant un temps, la nouvelle vision coexista avec des formes de représentation héritées du monde médiéval. Ce ne fut pas seulement une découverte technique, mais un changement de regard, capable d’ordonner l’espace selon des règles précises, rationnelles et vérifiables.

La peinture, la sculpture et l’architecture cessèrent alors d’être considérées comme de simples métiers manuels pour être vues comme des sciences appliquées, fondées sur des principes mesurables et démontrables. Cette transformation dignifia également l’artiste : il n’était plus seulement un exécutant « artisan », mais un penseur, un intellectuel capable de concevoir et de démontrer des idées visuelles.

La consolidation de ce système à Florence fut l’œuvre de figures clés. Filippo Brunelleschi réalisa les expériences qui révélèrent empiriquement le principe du point de fuite. Masolino, dans l’Annonciation Goldman (1424), et Donatello, dans le relief du Festin d’Hérode (vers 1425), furent pionniers dans l’application de ces règles à la peinture et à la sculpture. Peu après, Masaccio utilisa la perspective avec une force narrative sans précédent dans la Trinité (vers 1427) et dans les fresques de la chapelle Brancacci.

La méthode fut systématisée par Leon Battista Alberti dans son traité De pictura (1435), qui éleva la peinture au rang de discipline intellectuelle. Piero della Francesca avança vers une vision mathématique plus pure dans le De prospectiva pingendi, tandis que son élève Luca Pacioli renforça la base géométrique dans la Divina proportione, ouvrage illustré par Léonard de Vinci. Ce dernier élargit en outre l’horizon avec ses recherches sur la perspective atmosphérique, introduisant des gradations de lumière et d’ambiance.

Enfin, Raphaël atteignit une synthèse exemplaire avec L’École d’Athènes (1510), où se conjuguent monumentalité classique, précision linéaire et premières solutions de perspective oblique. Avec lui, la perspective scientifique atteignit sa maturité dans le cadre de l’idéal de la Renaissance.

Le critère de la chronologie

Dans ce bloc, nous nous concentrerons sur les premières œuvres réalisées avant 1435, année où Leon Battista Alberti publia son traité De pictura et transforma un secret d’atelier en théorie écrite. Jusqu’alors, la perspective linéaire se transmettait de manière orale et pratique, circulant parmi les architectes, sculpteurs et peintres du milieu florentin.

L’ordre que nous suivrons ne sera pas biographique, mais celui des premières œuvres où apparaît clairement la perspective conique à point de fuite unique. Cette approche nous permettra d’observer, pas à pas, comment la nouvelle science de l’espace s’est consolidée. Nous partirons des premiers essais de Masolino dans la Fondation de Santa Maria Maggiore, poursuivrons avec le bas-relief de Donatello et parcourrons les scènes narratives de la chapelle Brancacci. À partir de là, nous verrons comment Masaccio atteint une rigueur monumentale dans la Trinité, point d’inflexion qui ouvrira la voie à l’élégance dévotionnelle de Fra Angelico, à l’obsession géométrique de Paolo Uccello et à l’aboutissement mathématique de Piero della Francesca.

Note méthodologique : De nombreuses attributions du Quattrocento comportent une part d’incertitude. Certaines dates sont documentées par des contrats ou des inscriptions, tandis que d’autres sont établies par analyse stylistique et comparative. Nous suivons ici la chronologie la plus consensuelle dans l’historiographie spécialisée, afin de faciliter au lecteur la compréhension du développement progressif de la perspective dans ses premières décennies.

Filippo Brunelleschi et la découverte de la perspective

Au début du XVe siècle, à Florence, l’architecte, ingénieur et sculpteur Filippo Brunelleschi (1377–1446)[2] réalisa les expériences qui allaient le consacrer comme le véritable découvreur de la perspective linéaire[3]. Jusque-là, des peintres comme Giotto, Duccio ou Ambrogio Lorenzetti avaient tenté des approches spatiales, mais sans base scientifique ni usage systématique du point de fuite.

Racines scientifiques : d’Alhazen à Brunelleschi

La découverte de Brunelleschi ne fut pas un acte isolé, ni le fruit du hasard. Des siècles plus tôt, le savant arabe Ibn al-Haytham (Alhazen ; v. 965–v. 1040)[5] avait formulé dans son Livre d’optique (1011–1021)[6] —traduit en latin sous le titre De aspectibus— la théorie selon laquelle la vision se produit parce que la lumière pénètre dans l’œil en lignes droites. Ce principe légitimait la représentation géométrique du monde visible.

Ces idées arrivèrent en Europe par l’intermédiaire de penseurs médiévaux tels que Roger Bacon (v. 1220–1292)[7] et Witelo (v. 1230–1280/1314?)[8], auteur de l’influent Perspectiva. Witelo ne se contenta pas de systématiser l’optique d’Alhazen ; il y ajouta aussi des réflexions sur la psychologie de la vision —association d’idées, perception et mémoire— ainsi que sur la lumière conçue comme émanation divine, en accord avec le platonisme médiéval.

Cet héritage optique —d’Alhazen à Bacon et Witelo— fit partie du contexte intellectuel de la Renaissance. Bien que Brunelleschi ait réalisé ses expériences vers 1415 sans laisser d’écrits, ces notions sur la vision circulaient déjà dans les milieux cultivés. Des décennies plus tard, Lorenzo Ghiberti[9], dans son Commentario terzo (1452–1455)[10], confirma l’influence directe de ces sources (Alhazen, Ptolémée, Bacon) en fournissant un fondement théorique aux arts visuels. Le traité de Ghiberti démontre que le cadre scientifique de la perspective était bien présent et actif dans l’environnement où Brunelleschi élabora sa méthode.

Note historique : L’œuvre d’Alhazen ne resta pas confinée aux cloîtres latins. À la fin du XIVe siècle, elle fut traduite en italien sous le titre De li aspecti, ce qui permit à des orfèvres, sculpteurs et peintres d’accéder à ces idées sans formation académique en latin. Ce détail explique mieux comment elles purent influencer des figures comme Ghiberti ou Brunelleschi lui-même.

A. Mark Smith, Alhacen's Theory of Visual Perception, Transactions of the American Philosophical Society, 91(5), 2001. Il y souligne que, par l’intermédiaire de Ghiberti, le Livre d’optique d’Alhazen «a très bien pu être central» dans le développement de la perspective artificielle dans la peinture italienne de la première Renaissance.

David C. Lindberg, Roger Bacon and the Origins of Perspectiva in the Middle Ages, Clarendon Press, 1996.

Ressource actuelle : le projet Thinking 3D: Book on Optics[11] propose une introduction visuelle commentée au Livre d’optique d’Alhazen et à son influence sur la perspective occidentale.

Les expériences avec les panneaux

Brunelleschi peignit deux petits panneaux : l’un avec la vue du Baptistère Saint-Jean[12] et l’autre avec la place du Palais de la Seigneurie[13]. Sur le premier, il perça un orifice à hauteur de l’œil et, en plaçant un miroir devant, il fit coïncider exactement la peinture avec la vue réelle du bâtiment. Il démontra ainsi que toutes les lignes parallèles convergent vers un seul point lointain : le point de fuite. Sur le second panneau, il découpa le profil des édifices pour les comparer directement avec la réalité de la place. Bien qu’ils ne se soient pas conservés, nous connaissons ces expériences grâce au témoignage de son biographe, Antonio Manetti[14].

Note didactique :

L’architecture comme laboratoire

Brunelleschi appliqua ces mêmes règles de proportion dans son œuvre architecturale. Pour lui, l’édifice devait être conçu du point de vue de l’observateur, en respectant la logique d’un point de vue unique. Sa coupole de Santa Maria del Fiore[15][16] n’est pas seulement un prodige technique, mais aussi un manifeste visuel d’harmonie et de proportion. Dans son cas, l’architecture devint un véritable laboratoire de perspective, où les lois du dessin furent traduites en construction réelle.

L’empreinte de Brunelleschi sur la perspective de la Renaissance

Avec ses expériences visuelles, Filippo Brunelleschi ouvrit une voie qui changea à jamais la manière de représenter l’espace. À partir de ce tournant, divers artistes et théoriciens de la péninsule italienne commencèrent à appliquer —et à transformer— les nouvelles règles de la perspective linéaire. Avant que Alberti ne les fixe par écrit, la perspective était déjà testée dans des œuvres concrètes, comme un savoir pratique circulant entre architectes, sculpteurs et peintres.

Avant 1435 : les premiers essais de perspective

La Florence du début du Quattrocento était un véritable laboratoire d’idées. Architectes, sculpteurs et peintres partageaient espaces, ateliers et commandes, et la découverte de Brunelleschi se diffusait de bouche à oreille, sans besoin de traités. Masaccio, ami personnel de Brunelleschi, faisait partie de cet environnement décrit par Giorgio Vasari (1511–1574)[17], où travaillaient également Masolino, Donatello et d’autres artistes liés à l’église du Carmine et au quartier San Niccolò Oltrarno.

La perspective n’était pas encore codifiée, mais elle faisait déjà l’objet de conversations, d’expérimentations et de transmissions informelles entre collègues. On ne l’apprenait pas dans les livres, mais à l’atelier, avec les mains et les yeux. C’était un savoir partagé dans la pratique, propre à une communauté d’artistes qui, sans en être pleinement conscients, inventaient une nouvelle manière de voir.

Note historique : La vie artistique florentine ne se limitait pas aux grands palais du centre, mais avait son cœur actif dans des quartiers comme San Niccolò, où les artistes vivaient, travaillaient et donnaient forme au nouveau langage de l’art. Les études modernes sur l’organisation des corporations et la vie des artistes —comme celles de Richard A. Goldthwaite, The Building of Renaissance Florence[18], et de Michael Baxandall, L’Œil du Quattrocento[19]— analysent en détail le fonctionnement du système d’ateliers et soulignent l’importance de l’interaction personnelle et de la concurrence. L’implantation de nombreux ateliers dans l’Oltrarno reste un thème récurrent dans l’historiographie contemporaine.

Masolino da Panicale : la transition vers un nouveau regard

Masolino da Panicale (1383–1447)[20] représente un moment de transition clé dans la peinture du Quattrocento. Plus âgé que Masaccio (1401–1428), et formé dans le style élégant du gothique international italien[21], il fut néanmoins l’un des premiers artistes à appliquer clairement les principes de la perspective linéaire. Son œuvre se situe à une croisée des chemins : entre la sensibilité décorative médiévale et la nouvelle science de l’espace impulsée par Brunelleschi.

La Fondation de l’église Santa Maria Maggiore (1423)[22][23]

Ce panneau, réalisé pour la basilique Santa Maria Maggiore à Rome, représente le pape Libère traçant le plan de l’église lors d’une chute de neige miraculeuse qui, selon la tradition, se produisit au Ve siècle. L’œuvre fut commandée dans le cadre de la restauration urbaine promue par le pape Martin V après la fin du Grand Schisme d’Occident.

Masolino compose la scène en faisant converger avec une précision remarquable les lignes architecturales vers un point de fuite central, que beaucoup considèrent comme la première application pleinement consciente de ce principe dans la peinture italienne. Bien qu’il conserve des éléments gothiques —figures élancées, ornementation—, l’organisation spatiale obéit déjà à une logique nouvelle : celle de l’espace construit rationnellement.

Commandée à Rome sous le pontificat du pape Martin V, aujourd’hui conservée à la Galleria Nazionale di Capodimonte, Naples.

Le pape Libère (probablement représenté avec les traits de Martin V) dessine le plan de l’église lors de la neige miraculeuse.

Cette œuvre marque un moment décisif : elle montre comment la perspective commençait à s’imposer dans la peinture, non pas à partir de la théorie, mais à partir de l’observation pratique et d’une volonté d’ordre.

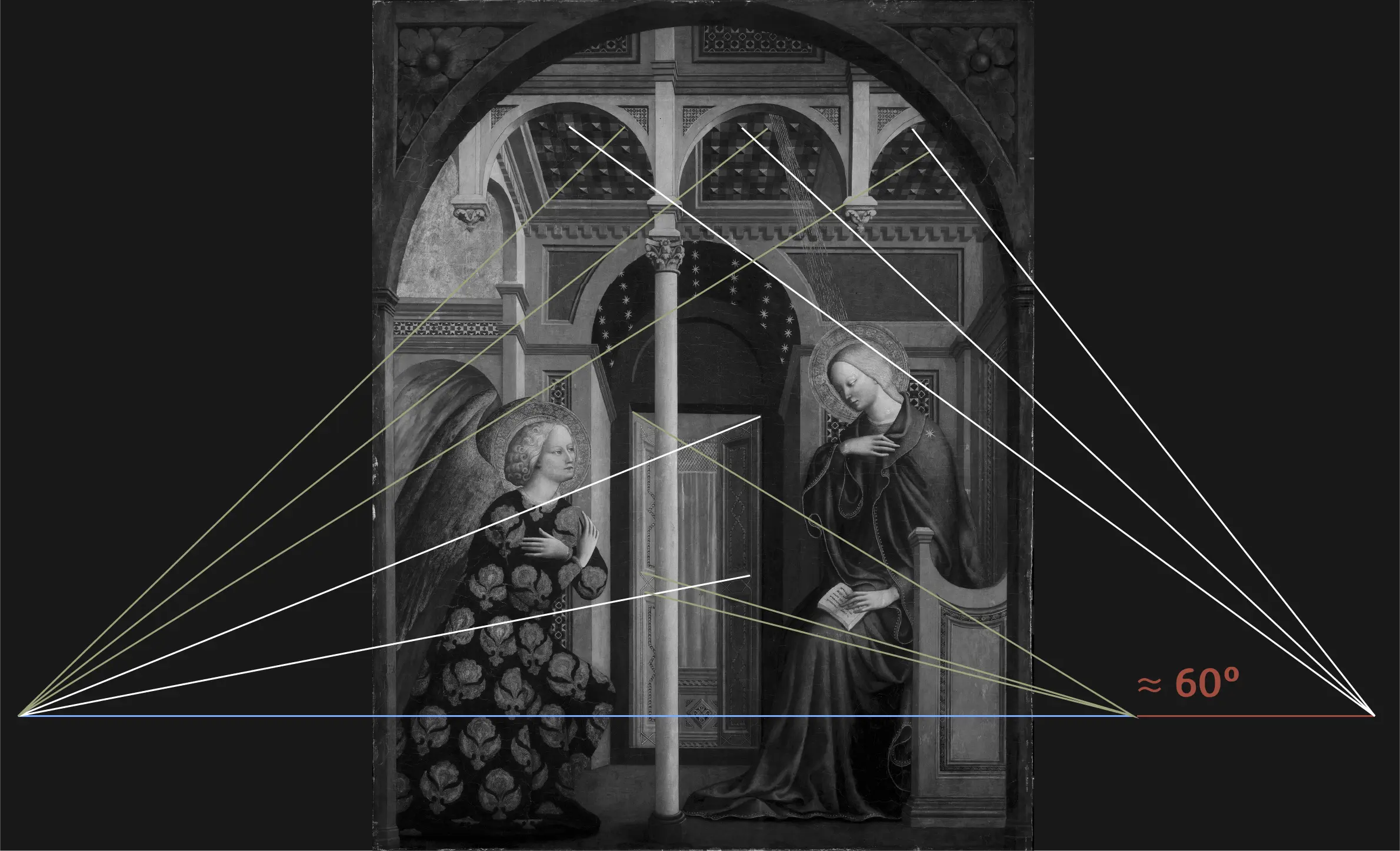

Masolino et la Goldman Annunciation (1424)

La Goldman Annunciation (1424)[24], conservée à la National Gallery of Art de Washington, est l’une des expériences les plus raffinées de perspective architecturale du premier Quattrocento. Sa datation est certaine grâce à la signature et à la date inscrites sur le cadre original, ce qui en fait un témoignage clé des premières années suivant les expériences de Brunelleschi.

National Gallery of Art, Washington. Signée et datée sur le cadre original (provenant de San Niccolò Oltrarno, Florence).

La profondeur est construite grâce à la fuite des arcs, des caissons et des portes.

Une architecture qui s’ouvre au spectateur

Masolino place le point de fuite très bas, obligeant le spectateur à regarder la scène comme si elle se trouvait sur un plan plus élevé. L’architecture se présente frontalement ouverte, comme si on l’observait de l’autre côté de l’arche, à la manière d’une scène théâtrale. Ainsi, il n’organise pas seulement la scène selon les règles de la nouvelle perspective, mais invite le spectateur à plonger son regard dans un espace intime et surélevé qui se déploie devant ses yeux comme un sanctuaire visuel.

Analyse de la perspective : les lignes orthogonales convergent vers un point de fuite très bas, situé presque à la hauteur des pieds de la Vierge. Ce choix renforce l’ouverture frontale de l’architecture et met en valeur le plafond à caissons, devenu la véritable surface démonstrative de la perspective.

Ce procédé ne rappelle-t-il pas les dioramas de crèches, où le spectateur contemple l’intérieur d’une scène fermée sur trois côtés et ouverte sur le quatrième ?

Avec un horizon si bas, inclure un pavement en perspective aurait forcé la composition, voire l’aurait rendue incohérente. C’est pourquoi Masolino renonce au sol comme surface principale et fait du plafond à caissons le véritable support de la démonstration spatiale. Le regard ne se perd pas dans une fuite inférieure, mais s’élève vers l’architecture qui abrite la scène, soulignant sa dimension sacrée. Au cœur même du tableau, Masolino introduit en outre un symbole géométrique à forte valeur spirituelle.

Pourquoi placer le nœud de Salomon au point de fuite ?

Au Quattrocento, le point de fuite n’était pas un simple artifice technique : il représentait le noyau invisible qui organisait tout l’espace. En y plaçant un nœud de Salomon[25], Masolino transforme une solution mathématique en un emblème visible. Il ne se contente pas d’appliquer la technique : il l’énonce. Le centre géométrique est marqué d’un symbole qui évoque l’unité, l’éternité et la perfection.

Au point de fuite se trouve un nœud de Salomon peint sur le pavement, transformé en emblème d’unité et d’éternité au sein de l’architecture en perspective.

Dans la Florence du XVe siècle, le nœud de Salomon possédait de multiples connotations : symbole de sagesse et de justice par son association avec le roi biblique ; ornement de prestige sur les armoiries et les tissus ; et figure de perfection géométrique dans les dallages et les arts décoratifs. Masolino l’introduit au centre visuel du tableau comme un signe d’harmonie entre foi, raison et beauté. Ainsi, il unit la tradition symbolique à la nouvelle logique de l’espace renaissant.

Note : Ce choix fait de l’œuvre un cas exceptionnel : aucun autre peintre du Quattrocento ne place avec autant de clarté un motif allégorique exactement au point de fuite, avec une pleine conscience symbolique.

Précision géométrique exceptionnelle

Analyse de la perspective : les obliques à 45° fuient correctement vers la ligne d’horizon. À la porte du fond, le battant droit suit ce même angle, tandis que le battant gauche s’ouvre sur un angle proche de 60°, fuyant donc vers un autre point. Cette différence n’est pas une erreur, mais la représentation fidèle de deux angles réels distincts dans un même espace constructible.

Les obliques à 45° se projettent vers des points de distance situés sur la même ligne d’horizon, respectant rigoureusement la logique de la perspective centrale. Même les variations entre des portes ouvertes sous des angles différents obéissent à une cohérence géométrique précise, rare dans la peinture de l’époque. L’œuvre démontre que Masolino — formé dans le gothique international — comprenait et appliquait avec une maîtrise étonnante les nouveaux principes de l’espace pictural.

De la théorie à la pratique

Peux-tu imaginer contempler ce panneau en alignant la ligne d’horizon avec la hauteur de tes yeux ? C’est alors que l’effet devient réellement spectaculaire. Brunelleschi avait conçu la perspective comme un système scientifique : ses tablettes étaient des démonstrations précises, mais non des œuvres d’art en elles-mêmes.

Masolino, en revanche, prend cette théorie et la transforme en une expérience visuelle et émotionnelle. La Goldman Annunciation ne convainc pas seulement l’intellect : elle touche l’œil. Le spectateur n’analyse pas la perspective : il la ressent, comme s’il pouvait « entrer » dans l’espace représenté. Cette dimension de trompe-l’œil*, mise au service d’un récit sacré, fait de l’œuvre un jalon de l’art occidental.

* Le terme trompe-l’œil[26] désigne une peinture qui trompe l’œil du spectateur en créant l’illusion de la réalité sur une surface plane.

Masolino et Masaccio : un dialogue dans la Chapelle Brancacci

Décorée par Masolino et Masaccio entre 1424 et 1428 avec des scènes de la vie de saint Pierre. Elle a été surnommée la “Chapelle Sixtine de la Première Renaissance” en raison de son immense influence sur l’histoire de l’art.

Le commanditaire de la décoration fut Felice Brancacci, riche marchand de soie et diplomate au Caire, qui, à son retour en 1423, décida d’orner sa chapelle familiale dans l’église du Carmine[27]. En 1424, il engagea Masolino da Panicale, qui collaborait alors avec le jeune Masaccio, son cadet de dix-huit ans.

Bien qu’on ait longtemps cru que Masaccio était l’élève de Masolino, nous savons aujourd’hui qu’il n’en était rien. Dès 1422, Masaccio était inscrit comme maître indépendant au sein de la guilde des peintres (Arte de’ Medici e Speziali)[28] et recevait des commandes en son nom. Plusieurs études suggèrent qu’autour de 1423, les deux partageaient une bottega commune, travaillant davantage comme partenaires que dans une relation de subordination. De cette collaboration naquirent des œuvres comme la Sainte Anne Metterza[29] et le cycle de fresques consacré à la vie de saint Pierre dans la Chapelle Brancacci.

Leur dialogue artistique se définit par un aspect essentiel : tous deux appliquèrent la perspective conique frontale. Cependant, chacun le fit à sa manière. C’est pourquoi, dans les scènes suivantes, nous analyserons cas par cas la façon dont chaque peintre organisa l’espace. Malgré leurs différences de style —Masolino conservait encore une touche gothique, tandis que Masaccio introduisait une monumentalité puissante et un dramatisme inédit—, nous nous concentrerons ici exclusivement sur l’usage de la perspective comme ressource visuelle.

La perspective chez Masolino : un espace convaincant mais dispersé

Fresque, 255 × 598 cm (fresque complète).

Chapelle Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florence.

Dans la Guérison du paralytique et résurrection de Tabitha, Masolino adopte les règles de la perspective conique frontale et parvient à construire l’un des espaces urbains les plus cohérents de son temps. La place, les façades et la rue latérale obéissent à une structure géométrique bien définie. Cependant, la scène apparaît fragmentée : différentes actions coexistent dans le même cadre, et une multitude de détails —objets suspendus, animaux, passants— enrichissent la composition mais détournent l’attention. Ici, la perspective fonctionne comme un décor crédible, mais pas encore comme un langage narratif.

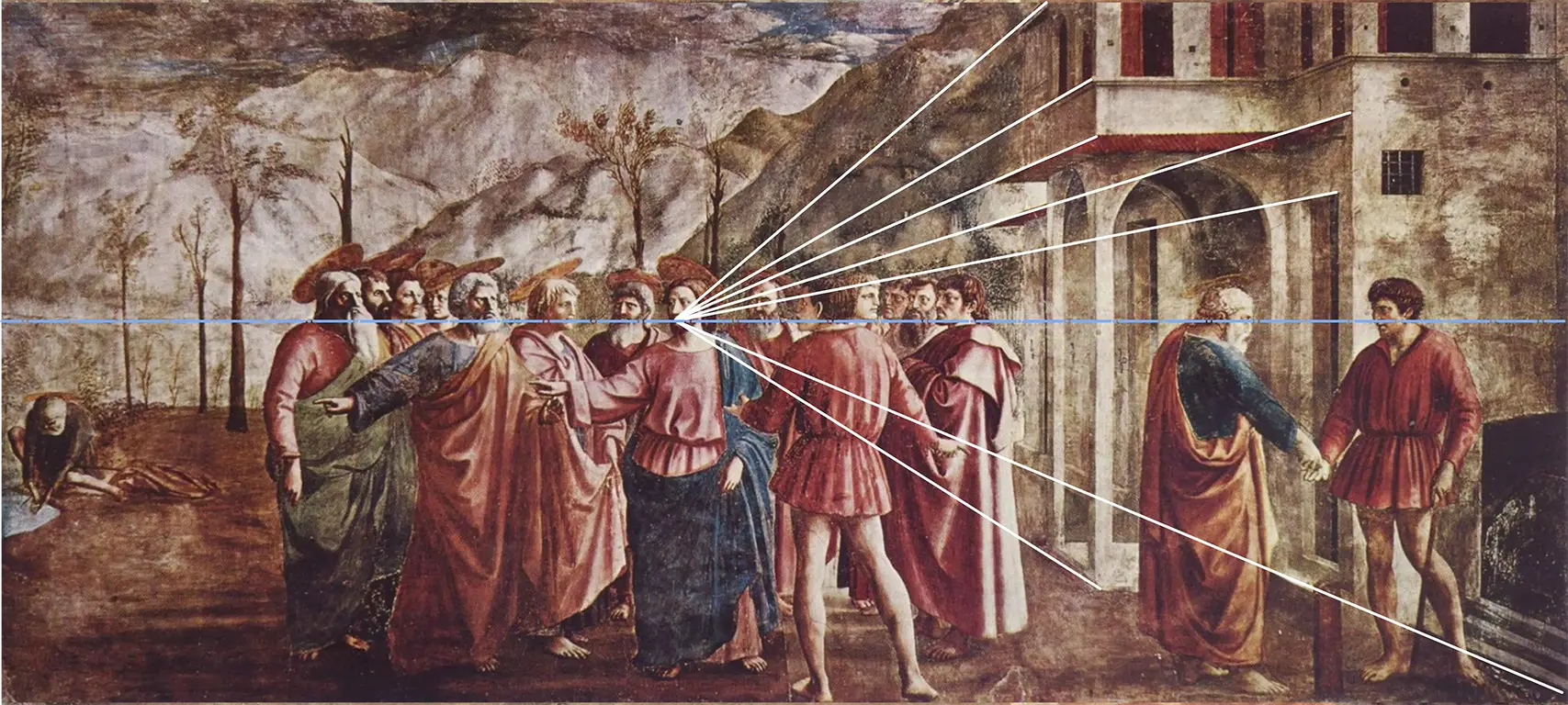

Le point de fuite comme clé narrative chez Masaccio

Fresque, 255 × 598 cm (fresque complète).

Chapelle Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florence.

Masaccio, quant à lui, va plus loin. Dans son célèbre Tribut, le point de fuite devient le véritable axe structurel de la scène. Il le place dans rien de moins que la bouche du Christ, d’où émerge la Parole. Ainsi, le centre géométrique coïncide avec le centre théologique : tout l’espace —et avec lui toute la narration— tourne autour de l’enseignement du Christ. La perspective cesse d’être un simple support technique pour devenir langage dramatique et signe théologique.

On peut comprendre cette évolution à trois niveaux complémentaires :

- Perspective comme outil technique : permet de représenter l’espace tridimensionnel avec rigueur mathématique.

- Perspective comme ressource compositionnelle : structure la scène, hiérarchise les éléments et guide le regard.

- Perspective comme langage symbolique : concentre la signification dramatique ou spirituelle en un point précis, comme Masaccio en plaçant le point de fuite dans la bouche du Christ.

Brunelleschi avait démontré les lois de la perspective avec une méthode rigoureuse, mais son expérience restait une démonstration abstraite. Ce n’était pas de l’art, mais une science visuelle. La véritable transformation eut lieu lorsque Masaccio et Masolino apportèrent ce système au domaine du récit visuel.

Pour eux, la perspective ne fut pas un calcul froid, mais une manière de signifier. Elle devint une structure narrative et le centre symbolique de la scène.

Masaccio, dans Le Tribut, souligne l’autorité de la Parole. En plaçant le point de fuite dans la bouche du Christ, il fusionne la construction géométrique avec le message théologique : tout l’ordre visible repose sur son Verbe (Verbum Dei).

Masolino, dans la Goldman Annunciation, utilise le point de fuite comme signe symbolique. En l’ancrant dans le nœud de Salomon, il transforme la convergence mathématique en un emblème de perfection et d’unité.

Les deux montrent que la perspective à la Renaissance ne fut pas seulement une conquête optique, mais une révolution du sens. La géométrie devint langage, et le point de fuite passa d’un outil de construction à devenir le centre visuel de la pensée.

Donatello et le Festin d’Hérode

Le relief en bronze du Festin d’Hérode (v. 1423–1427)[30][31], réalisé par Donatello (Donato di Niccolò di Betto Bardi)[32] pour les fonts baptismaux du Baptistère de Sienne[33][34], constitue une œuvre clé dans l’histoire de la sculpture de la Renaissance et dans l’application de la perspective linéaire. Il s’agit de son premier relief en bronze, inclus dans un programme initialement confié à Jacopo della Quercia. Donatello assuma ce panneau après une avance en 1423 et l’acheva en 1427. Plus tard furent ajoutées des sculptures des Vertus, dont Fides et Spes, également de sa main (1429).

1. Le système géométrique

En seulement 60 × 61 cm, Donatello parvint à construire un espace tridimensionnel convaincant, en appliquant rigoureusement le principe de la perspective à point unique. Ami de Brunelleschi, il transféra dans la sculpture les principes que celui-ci avait formulés en architecture et en peinture.

Point de fuite central

Le point de fuite central (en bleu) fait converger toutes les orthogonales vers l’arcade du fond, à la même hauteur de vision que les figures du premier plan (en blanc). Cette cohérence géométrique garantit l’illusion de profondeur dans un relief de seulement quelques centimètres.

Un dallage en damier

La grille du sol se contracte vers ce point, agissant comme une surface démonstrative du nouveau système spatial.

Architecture classique

Les arcs en plein cintre, les colonnes et la disposition axiale évoquent un intérieur romain, modulant la profondeur par la réduction proportionnelle des éléments architecturaux.

2. Perspective et technique du stiacciato

Le génie de Donatello réside dans la combinaison d’une structure bidimensionnelle (la perspective conique) avec un médium tridimensionnel (le relief). Cette fusion prit forme grâce au stiacciato[35], une technique qui modèle les volumes en niveaux décroissants de profondeur :

- Premier plan : figures en haut-relief (Hérode, convives, le serviteur portant la tête).

- Plan intermédiaire : musiciens et témoins, en relief plus bas, articulant la transition spatiale.

- Arrière-plan : architecture et épisodes lointains, à peine suggérés, comme une vision qui s’estompe.

Ce jeu de plans permet de fusionner masse physique et illusion optique, anticipant en sculpture les effets que la peinture obtiendra plus tard avec la perspective atmosphérique.

N’est-ce pas essentiellement le même principe qu’un diorama de crèche à point de vue unique ? Une succession de plans : premier plan volumétrique, plans intermédiaires modulés et arrière-plan presque évanescent. Sauf qu’ici, il ne s’agit pas de scénographie tridimensionnelle, mais d’un relief comprimé avec une profondeur visuelle étonnante.

3. Perspective et narration

Donatello ne se contente pas de représenter l’espace : il l’utilise comme un outil dramatique. La perspective guide le regard, structure l’action et renforce le récit :

- Vide central : la table et la grille du sol créent un espace dégagé qui attire l’œil vers l’arrière-plan, contrastant le calme géométrique avec la tension émotionnelle du premier plan.

- Narration continue : dans un même cadre se succèdent deux épisodes : à l’arrière-plan, l’exécution de Jean ; au premier plan, la remise de la tête et la réaction d’Hérode. Au plan intermédiaire, trois personnages —dont un avec un instrument— évoquent peut-être l’ambiance festive ou la danse de Salomé. Cette superposition de moments, héritée du Moyen Âge, s’adapte ici à l’ordre rationnel de l’espace renaissant.

Le Festin d’Hérode montre comment la perspective, loin d’être une formule mathématique, devient un outil visuel et narratif. Elle offre d’abord de la profondeur, puis structure l’espace, et enfin oriente le sens. Donatello n’applique pas seulement un système : il le transforme en art. Avec lui, la géométrie devient langage et le relief, une scène où le regard et le sens convergent.

Masaccio et la première application picturale de la perspective

Masaccio (1401–1428)[37] fut le premier peintre à transposer avec une parfaite cohérence les lois de la perspective découvertes par Filippo Brunelleschi dans le domaine de la peinture. Ami personnel de l’architecte, il aurait consulté ce dernier pour exécuter sa célèbre fresque de La Trinité[38], à Santa Maria Novella (Florence). Contrairement à Giotto ou Masolino, qui se fiaient à l’intuition spatiale, Masaccio construisit un espace pictural avec une rigueur mathématique, marquant un tournant dans l’histoire de l’art occidental.

Fresque, 667 × 317 cm. Santa Maria Novella, Florence.

Considérée comme la première œuvre picturale appliquant avec une exactitude totale les lois de la perspective linéaire.

1. Le système géométrique et l’illusion spatiale

L’exploit fondamental de Masaccio fut de créer l’illusion d’une chapelle creusée dans le mur (trompe-l’œil) grâce à une structure perspective rigoureuse. Il grava une grille directement sur l’enduit, appliquant avec précision les lois formulées par Brunelleschi. Même les clous de la croix furent tracés avec une exactitude mathématique.

Point de fuite et hauteur du spectateur : l’unique point où convergent les lignes orthogonales est placé à la hauteur de la marche inférieure peinte, correspondant aux yeux d’un spectateur adulte debout dans la nef. L’effet est immersif : le mur disparaît et s’ouvre devant l’observateur une chapelle tridimensionnelle, profonde et crédible.

Construction architecturale : la scène se développe sous un arc de triomphe encadrant une voûte en berceau à caissons octogonaux, soutenue par des colonnes corinthiennes et des pilastres ioniques en pietra serena et blanc. Chaque ligne de fuite répond à une logique structurelle interne qui démontre la maîtrise du système linéaire.

2. Perspective, hiérarchie et sens théologique

Masaccio transforme la perspective en un langage théologique, qui organise l’espace sacré selon une hiérarchie verticale en quatre niveaux :

- I. Le terrestre : un squelette dans un sarcophage, vu d’en haut. C’est le memento mori : « J’ai été ce que tu es ; ce que je suis, tu le seras. »

- II. L’humanité suppliante : les donateurs agenouillés, placés au niveau du spectateur. Ils incarnent la prière et l’espérance de la rédemption.

- III. La médiation : la Vierge et saint Jean, au pied de la croix, intercèdent pour les hommes. Ils se trouvent déjà dans l’architecture fictive.

- IV. Le divin : au point le plus profond, Dieu le Père soutient le Christ crucifié, avec le Saint-Esprit entre les deux. La Trinité devient le centre absolu de l’ordre spatial et spirituel.

Le système perspectif génère une pyramide invisible qui souligne la solidité du dogme : l’ordre mathématique de l’univers reflète la rationalité de la foi chrétienne.

3. Perspective comme langage de foi

Le regard du spectateur s’élève du tombeau vers la divinité, guidé par l’architecture. La mort (représentée dans le sarcophage) n’est pas la fin, mais le début d’une ascension spirituelle vers la rédemption. La perspective devient ainsi un chemin de sens, non seulement visuel, mais aussi symbolique.

La Trinité représente un tournant historique : c’est la première grande peinture où la perspective cesse d’être un simple outil technique pour devenir une structure compositionnelle et, enfin, un langage expressif. Ici, science et foi ne s’opposent pas, mais se rejoignent : la géométrie organise l’espace comme reflet de l’ordre divin.

Avec La Trinité, la peinture de la Renaissance ne pouvait plus revenir en arrière : la perspective était devenue un chemin irréversible. D’autres peintres —comme Fra Angelico, Paolo Uccello et Piero della Francesca— l’ont poussée encore plus loin, chacun à sa manière.

Masolino à San Clemente (Rome) : l’Annonciation du fronton d’entrée

Dans la basilique San Clemente (Rome)[39][40], Masolino da Panicale reçut de la part du cardinal Branda Castiglioni la commande de décorer la chapelle Sainte-Catherine d’Alexandrie (v. 1427–1430). Le cycle comprend une Annonciation au fronton d’entrée, une Crucifixion sur le mur du fond, des scènes de saint Ambroise à droite et de sainte Catherine à gauche. Dans la voûte figurent les quatre évangélistes et les quatre docteurs de l’Église.

L’ensemble, attribué à Masolino et sans participation documentée de Masaccio, marque sa période de maturité à Rome. La peinture reflète une fusion entre le style gothique tardif et les innovations perspectivistes qu’il avait commencées à développer à Florence.

Perspective et espace dévotionnel

Placée dans le fronton d’entrée, l’Annonciation fonctionne comme un véritable seuil symbolique. Le fidèle pénètre dans la chapelle en passant sous l’annonce de l’Incarnation. La scène devient ainsi plus qu’une image décorative : une porte théologique. On entre dans l’espace liturgique sous le signe du Verbe fait chair.

D’un point de vue technique, Masolino organise la scène selon une perspective cohérente, en appliquant un système de lignes de fuite convergentes dans les encadrements architecturaux, les corniches et les ouvertures du fond. Cette structure spatiale, déjà brillamment expérimentée dans l’Annonciation Goldman (1424), articule à nouveau l’espace comme une architecture crédible qui enveloppe les personnages et les situe dans un cadre logique et stable.

Cette peinture n’introduit pas d’éléments narratifs ou symboliques aussi marqués que le nœud de Salomon de son œuvre florentine, mais elle confirme la maîtrise technique de Masolino dans l’intégration de l’architecture peinte et de la fonction liturgique. Ici, la scène ne cherche pas à surprendre, mais à accompagner : elle se présente comme un salut visuel, sobre et élégant, qui précède l’espace sacré tel un vestibule spirituel.

Le Banquet d’Hérode : Masolino et la perspective comme protagoniste

Baptistère de Castiglione Olona (Varèse, Lombardie, Italie).

Le point de fuite est situé exactement sur l’axe central, soulignant la profondeur de la galerie à portiques.

La perspective comme « exhibition »

Ce fresque est une véritable démonstration scénographique du système brunelleschien. Masolino déploie une large galerie à portiques qui avance avec une rigueur géométrique vers l’arrière-plan. Le point de fuite, placé sur l’axe central, unifie l’espace et attire le regard vers l’horizon, produisant un effet de profondeur monumental.

L’architecture n’est pas un simple décor, mais la protagoniste visuelle : sa précision mathématique, la répétition des arcs et la grille du pavement organisent à la fois la profondeur et le rythme narratif. La rationalité de l’espace impose sa loi à l’action, faisant de l’ordre visuel une métaphore de l’ordre temporel.

Contraste entre figure et structure

Dans ce cadre architectural sévère évoluent les figures élégantes et gracieuses de Masolino, encore liées au goût du gothique international. Le contraste entre le cadre renaissant et les personnages raffinés souligne la tension entre l’ancien et le nouveau : la scène est gothique dans sa forme, mais renaissante dans son langage spatial.

Narration continue et final à l’horizon

- Gauche (premier plan) : le banquet d’Hérode, avec la danse de Salomé.

- Droite (premier plan) : la présentation de la tête du Baptiste à Hérodiade.

- Arrière-plan (dans la montagne) : la sépulture de saint Jean, réalisée par ses disciples.

La scène combine trois moments en une seule image : un procédé narratif médiéval, réinterprété avec les outils de la Renaissance. C’est un exemple clair de ce que nous appelons aujourd’hui Art narratif[41], où le récit visuel se déploie dans un seul champ pictural. Ici, la perspective devient une structure temporelle : la séquence des épisodes s’aligne avec la fuite architecturale, du présent dramatique du banquet jusqu’au destin final du martyr, placé comme une vignette lointaine dans le fond du paysage.

Masolino transforme ainsi l’architecture en un chemin narratif, et le regard du spectateur devient un parcours : il avance du festin de cour au silence du tombeau, du spectacle mondain au destin sacré. La géométrie ne crée pas seulement de la profondeur ; elle introduit une logique narrative qui guide la lecture et concentre le sens de la scène.

Trois échos pour clore un chapitre

Cinq siècles plus tard, nous continuons de tracer des lignes, de marquer des fuites et de construire des espaces où le visible renvoie à l’invisible. Comme Masaccio, comme Donatello, comme les maîtres du Quattrocento, le créchiste cherche aussi un regard qui ne s’arrête pas à la forme, mais qui découvre un sens plus profond derrière chaque plan, chaque lumière et chaque figure.

La crèche n’est pas seulement une maquette ou une simple décoration de Noël : c’est une architecture narrative où la perspective, comme à la Renaissance, organise l’émotion, guide le regard et donne de la profondeur au mystère représenté. Du point de fuite à la dernière lumière du fond, tout parle, tout raconte.

Brunelleschi avait ses panneaux ; Donatello, ses reliefs ; Masaccio, sa chapelle peinte. Nous avons du liège ou du plâtre, de la mousse ou de la peinture, et une table de travail qui en est, au fond, l’héritière. Les matériaux changent, mais le regard cherche la même chose : donner forme à l’invisible.

Parcours de la perspective au Quattrocento

Des premiers essais à Florence à la codification théorique avec Alberti

1. Avant 1435

Perspective comme secret d’atelier

- ✔ Brunelleschi – Panneaux expérimentaux

- ✔ Masolino – Goldman Annunciation

- ✔ Donatello – Banquet d’Hérode

- ✔ Masaccio – La Trinité

⟶

1435

De pictura

Leon Battista Alberti publie le premier traité théorique sur la perspective

2. Après 1435

Perspective comme science et langage symbolique

- 🕮 Alberti – De pictura

- 📐 Piero della Francesca – Géométrie picturale

- 🌟 Fra Angelico – Espace dévotionnel

- 🌀 Paolo Uccello – Expérimentation visuelle

- 📏 Pacioli – Mathématique et proportion

- 🎨 Léonard de Vinci – Perspective atmosphérique

- 🏛 Raphaël – La synthèse classique

Références :

- ↑ [1] Renacimiento - Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento

- ↑ [2] Filippo Brunelleschi – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi

- ↑ [3] Pardo, A. S. (n.d.). PERSPECTIVA LINEAL EN BRUNELLESCHI.

- ↑ [4] File:Masaccio, cappella brancacci, san pietro in cattedra. ritratto di filippo brunelleschi.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio,_cappella_brancacci,_san_pietro_in_cattedra._ritratto_di_filippo_brunelleschi.jpg

- ↑ [5] Ibn al-Haytham - Wikipedia. (n.d.). Retrieved September 21, 2025, from (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_al-Haytham

- ↑ [6] Book of Optics - Wikipedia. (n.d.). Retrieved September 21, 2025, from (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Optics

- ↑ [7] Roger Bacon – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon

- ↑ [8] Vitello – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Vitello

- ↑ [9] Lorenzo Ghiberti – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Ghiberti

- ↑ [10] Commentari (Ghiberti) – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Commentari_(Ghiberti)

- ↑ [11] An important 13th-century book on optics – Thinking 3D. (n.d.). Retrieved from https://thinking3d.ac.uk/BookonOptics/

- ↑ [12] Baptisterium San Giovanni – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://de.wikipedia.org/wiki/Baptisterium_San_Giovanni

- ↑ [13] Piazza della Signoria – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Signoria

- ↑ [14] Antonio Manetti – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Manetti

- ↑ [15] Cupola del Brunelleschi – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola_del_Brunelleschi#Affreschi

- ↑ [16] Cattedrale di Santa Maria del Fiore – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Santa_Maria_del_Fiore

- ↑ [17] Giorgio Vasari – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari

- ↑ [18] The Building of Renaissance Florence: An Economic and Social History - Richard A. Goldthwaite - Google Llibres. (n.d.). Retrieved from https://books.google.es/books/about/The_Building_of_Renaissance_Florence.html?id=O_85aO3wuwoC&redir_esc=y

- ↑ [19] Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento - Google Books. (n.d.). Retrieved from https://www.google.es/books/edition/Pintura_y_vida_cotidiana_en_el_Renacimie/EwNuDwAAQBAJ?hl=ca&gbpv=0

- ↑ [20] Masolino da Panicale – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Masolino_da_Panicale

- ↑ [21] International Gothic art in Italy – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/International_Gothic_art_in_Italy

- ↑ [22] Fondazione di Santa Maria Maggiore - Wikipedia. (n.d.). Retrieved September 24, 2025, from (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_di_Santa_Maria_Maggiore

- ↑ [23] Pala Colonna – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Pala_Colonna

- ↑ [24] Annunciation (Masolino) - Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Annunciation_(Masolino)

- ↑ [25] Solomon’s knot – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon%27s_knot

- ↑ [26] Trampantojo – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Trampantojo

- ↑ [27] Cappella Brancacci – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Brancacci

- ↑ [28] Arte dei Medici e Speziali (Firenze) – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_dei_Medici_e_Speziali_(Firenze)

- ↑ [29] Guarigione dello storpio e resurrezione di Tabita – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Guarigione_dello_storpio_e_resurrezione_di_Tabita

- ↑ [30] The Feast of Herod (Donatello) - Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/The_Feast_of_Herod_(Donatello)

- ↑ [31] Donatello’s Feast of Herod. (n.d.). Smarthistory at Khan Academy. (n.d.). Retrieved from http://smarthistory.khanacademy.org/feast-of-herod.html

- ↑ [32] Donatello – Viquipèdia. (n.d.). Retrieved from https://ca.wikipedia.org/wiki/Donatello

- ↑ [33] File:Baptismal font of the Siena Baptistry la-test battista presenta.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baptismal_font_of_the_Siena_Baptistry_la-test_battista_presenta.jpg

- ↑ [34] Wirtz, R. C. . (2000). Donatello, 1386-1466. 120.

- ↑ [35] Stiacciato – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Stiacciato

- ↑ [36] File:Masaccio Self Portrait.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaccio_Self_Portrait.jpg

- ↑ [37] Masaccio – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Masaccio

- ↑ [38] Trinità (Masaccio) – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://it.wikipedia.org/wiki/Trinità_(Masaccio)

- ↑ [39] Masolino a Roma con il Cardinale Branda Castiglioni | La bottega del pittore. (n.d.). Retrieved from https://blogosfera.varesenews.it/la-bottega-del-pittore/2012/05/31/masolino-a-roma-con-il-cardinale-branda-castiglioni/

- ↑ [40] The Cappella Castiglione in the Church of San Clemente in Rome - Walks in Rome (Est. 2001). (n.d.). Retrieved from https://www.walksinrome.com/the-cappella-castiglione-in-the-church-of-san-clemente-in-rome.html