Historia de la perspectiva en el belenismo (Primera parte)

Historia de la perspectiva en el belenismo (Primera parte)

Las publicaciones son como una serie:

si te pierdes el primer capítulo o te saltas el orden, te perderás el hilo 🧵

¿Qué me aporta conocer la historia en general?

Antes de hablar de la perspectiva, conviene detenerse en una cuestión más amplia. Tal vez te preguntes: “¿Qué me aporta conocer la historia en general?”. La respuesta no tiene que ver únicamente con el arte o con el belenismo, sino con nuestra propia manera de ser humanos.

La historia nos ofrece, ante todo, memoria colectiva. Gracias a ella sabemos de dónde venimos y no tenemos que empezar de cero en cada generación. Nos recuerda aciertos y errores, y nos permite aprender de ambos.

Al mismo tiempo, la historia nos da conciencia crítica. No nos deja pensar que el presente es natural o inevitable: lo vemos como fruto de decisiones, luchas y contextos que podrían haber sido distintos. Conocer ese trasfondo nos ayuda a mirar con más lucidez nuestro propio tiempo.

También nos proporciona identidad y pertenencia. Reconocemos en las huellas del pasado nuestras costumbres, lenguas y creencias, y descubrimos que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. A la vez, nos abre a valorar otras culturas y a situarnos en diálogo con ellas.

La historia es, además, horizonte de futuro. No es solo memoria del pasado, sino brújula que orienta. Saber cómo otros afrontaron cambios y crisis nos ofrece caminos y evita ingenuidades. Nos invita a proyectar hacia adelante con mayor sentido.

En definitiva, la historia añade profundidad de mirada. Nos permite percibir que los problemas de hoy ya fueron vividos de otro modo, y que las soluciones no nacen de la nada, sino de un hilo de continuidad. Esa conciencia da espesor a nuestras decisiones cotidianas.

Así, conocer la historia en general nos aporta memoria, identidad y criterio. Y es precisamente desde esa base que vale la pena acercarse a la historia de la perspectiva: porque no se trata de un adorno erudito, sino de una herramienta que ilumina lo que hacemos hoy cuando creamos un pesebre.

La cita "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo" es ampliamente atribuida al filósofo y escritor George Santayana (1863 Madrid - 1952 Roma). [1]

La frase aparece en su obra de 1905, The Life of Reason: The Phases of Human Progress (La vida de la razón: Las fases del progreso humano), específicamente en el volumen 1, titulado Reason in Common Sense. La cita completa es: "Progreso, lejos de consistir en el cambio, depende de la retentiva. Cuando el cambio es absoluto no queda ningún ser al que mejorar y no se establece ninguna dirección para una posible mejora: y cuando la experiencia no es retenida, como entre los salvajes, la infancia es perpetua. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo

¿Qué me aporta conocer la historia de la perspectiva?

Quizá te lo estés preguntando: “Yo lo único que quiero es construir un pesebre por Navidad… ¿para qué me servirá conocer la historia de la perspectiva?”. La duda es legítima, y conviene darle respuesta antes de profundizar en este recorrido.

La perspectiva no nació como un simple truco óptico: es la huella de cómo cada época ha entendido el mundo. Desde los frescos medievales hasta el Renacimiento, pasando por las vanguardias modernas, cada cambio en la perspectiva refleja una transformación cultural y estética. Conocer este camino sitúa al belenista dentro de una tradición artística mayor. No se trata de repetir fórmulas, sino de comprender que, al componer un belén, se participa en una historia que ha modelado nuestra manera de mirar.

La historia, en general, no es un catálogo de fechas olvidables, sino una memoria que ilumina el presente. Ver nunca es un acto neutro: toda representación implica una interpretación del mundo. Por eso, cada belén que creas —aunque sea en el salón de tu casa— propone un orden visual, una manera de situar a las figuras y de narrar el misterio. La perspectiva es, en este sentido, un lenguaje que habla de nuestra relación con la realidad y con lo divino.

En la práctica del pesebre, lo que buscamos es emoción y coherencia. Si desconoces cómo nació y evolucionó la perspectiva, corres el riesgo de aplicarla de manera superficial. En cambio, conociendo su historia comprendes por qué ciertos recursos funcionan, por qué otros resultan forzados, y cómo lograr que tu escena tenga profundidad y vida. La perspectiva no solo organiza el espacio: también ayuda a persuadir al ojo y al corazón.

Tal vez no pensabas que la historia de la perspectiva pudiera tener tanto que ver con tu belén. Pero lo cierto es que, sin ella, las escenas quedarían planas o mudas. Con ella, en cambio, se convierten en narraciones visuales llenas de profundidad y sentido.

Un ejemplo práctico: la música clásica

Pensemos en la música clásica. ¿Qué sentido tendría interpretar a Beethoven sin conocer que él vivió en un tiempo de transición entre el clasicismo y el romanticismo? ¿O escuchar a Bach sin comprender que su obra culmina toda una tradición barroca de contrapunto y polifonía? Cada composición no es un sonido aislado, sino la voz de una época, un capítulo dentro de una evolución mayor.

Por eso, quien estudia música clásica no se limita a aprender notas y escalas: necesita conocer la historia de ese arte. Solo así entiende por qué unas obras suenan solemnes y otras buscan la emoción intensa; por qué unas siguen reglas estrictas y otras las rompen con audacia.

Con el belén ocurre lo mismo. Podrías limitarte a colocar figuras y casas, como podrías tocar notas en un piano sin más. Pero cuando comprendes la historia de la perspectiva —igual que el músico comprende la historia de la música—, descubres un lenguaje con raíces, evolución y sentido. Y entonces tu pesebre deja de ser solo un adorno para convertirse en una creación con profundidad cultural y artística.

Historia antigua de la perspectiva

Una mirada atrás: los primeros pasos de la perspectiva

La historia de la perspectiva no empieza en el Renacimiento, aunque allí alcanzara su formulación matemática. Mucho antes, las culturas antiguas ya habían intuido que el ojo humano percibe el espacio de maneras complejas y que representarlo no era tarea sencilla.

De la prehistoria a Egipto: los primeros intentos

El deseo de representar el espacio y dar forma visible a lo percibido no nació con las civilizaciones históricas. Ya en la prehistoria encontramos intentos de sugerir profundidad. En las pinturas rupestres de Lascaux o Altamira, los animales se representan con solapamientos y variaciones de tamaño: los más grandes aparecen en primer plano y los más pequeños detrás. En algunos casos, patas y cuernos se pintan en ángulo, como un tímido escorzo. No se trata aún de un sistema de perspectiva, sino de un recurso intuitivo para evocar tridimensionalidad.

En la escultura paleolítica, como las famosas Venus, el enfoque era simbólico: ciertos rasgos, como los órganos reproductores, se exageraban, mientras que otros, como el rostro, se omitían. El objetivo no era la mímesis óptica, sino la expresión de valores vitales y religiosos. Estas obras nos recuerdan que, mucho antes de cualquier teoría de perspectiva, el ser humano ya buscaba representar lo invisible y dotar de sentido al mundo a través de la imagen.

Egipto: claridad simbólica por encima del realismo

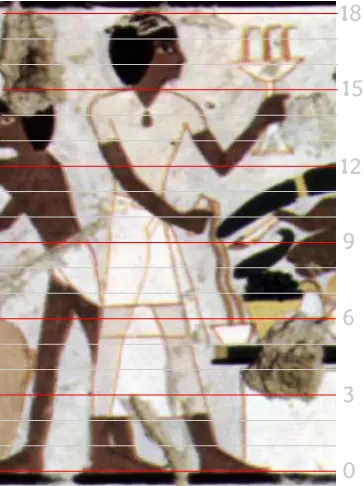

El arte egipcio no buscaba reproducir la realidad visual, sino expresar un orden religioso y simbólico. Para ello se regía por un canon de proporciones, basado en una cuadrícula de 18 cuadrados de altura que se utilizaba desde el Reino Medio. Cada punto clave del cuerpo —codos, rodillas, ombligo, hombros— correspondía a una línea de esa retícula. Así se garantizaba que todas las figuras mantuvieran unas proporciones “ideales” y estandarizadas, consideradas correctas desde el punto de vista cultural y espiritual. Este sistema explica la uniformidad del arte egipcio a lo largo de milenios. Ahora bien, no era una cárcel: los hallazgos muestran ligeras variaciones, lo que indica que la cuadrícula funcionaba más como guía que como norma inflexible.

Predominaba además la ley de la frontalidad, que combinaba la vista de perfil y la frontal para mostrar lo más claro de cada parte del cuerpo: la cabeza y las piernas de lado, los ojos y el torso de frente. No se trataba de imitar lo que el ojo ve, sino de ofrecer una imagen completa y eterna de la persona o de la divinidad representada. Por la misma razón, se evitaba el escorzo: un pie de perfil era más “verdadero” que un pie en perspectiva, que habría deformado la forma perfecta.

También la representación del tiempo y del movimiento seguía esta lógica. Una figura podía reunir en un solo gesto distintas fases de una acción, de manera que un campesino arando aparecía con los brazos en posiciones que sugerían tanto el inicio como el final de la tarea.

El color era igualmente simbólico: el rojo representaba la vida y la fuerza, el blanco la pureza, el negro la fertilidad del Nilo y la muerte, el amarillo el sol y la eternidad. La piel de los hombres solía pintarse en tonos rojizos, mientras que la de las mujeres era más clara, siguiendo convenciones sociales más que observaciones naturalistas.

La jerarquía se expresaba en el tamaño y en la posición: los personajes más relevantes se mostraban más grandes o en la parte superior de la composición, lo que algunos llaman perspectiva vertical. Para reforzar esta lógica se utilizaba el solapamiento, colocando unas figuras delante de otras para sugerir proximidad. Todo ello demuestra que el arte egipcio no era una limitación técnica, sino un sistema consciente y elaborado, coherente con una cosmovisión religiosa que priorizaba la claridad y la eternidad por encima del realismo visual.

Grecia: la ilusión del espacio en la escena

En el mundo griego la perspectiva no surgió como un sistema unitario y científico —como ocurrirá siglos más tarde en el Renacimiento—, sino como una práctica experimental ligada a la observación y a la experiencia de taller. Los intentos no buscaban reproducir la visión de manera matemática, sino producir un efecto convincente ante los ojos del espectador.

El término griego más cercano a nuestra idea de perspectiva fue la skenographía [5], literalmente “pintura de la escena”. Nacida en el ámbito del teatro, se refería a los decorados que simulaban arquitecturas y daban la ilusión de profundidad. Aristóteles la consideraba el sexto elemento constitutivo de la representación teatral, no un simple accesorio. Para Aristóteles, el poder de la tragedia residía en la fábula (la trama) y los caracteres, no en los efectos visuales. El espectáculo era un componente necesario, pero secundario. Vitruvio menciona al pintor Agátarco de Samos [6] como autor de un decorado hacia mediados del siglo V a.C. Además, le atribuye la redacción de un tratado sobre esta práctica, considerado por algunos como el primer texto conocido sobre perspectiva. Aunque estaba ligado a la escenografía, su importancia radica en que fijó unas reglas y abrió el camino a reflexiones posteriores de filósofos como Demócrito y Anaxágoras.

La skenographía estaba estrechamente vinculada a la skiagraphía [7], el arte de pintar sombras. Este recurso, mencionado ya por Aristóteles, fue uno de los primeros intentos de proporcionar volumen a las figuras mediante la gradación tonal. En ese sentido, puede considerarse el origen más temprano de la sensación de perspectiva, pues permitió pasar de la bidimensionalidad plana a una representación con cierta profundidad visual.

La reflexión sobre el espacio se amplió en el ámbito científico. Hacia el 300 a.C., Euclides escribió su tratado Óptica [9], donde analizó cómo el tamaño percibido de un objeto depende de la distancia respecto al ojo. Aunque no formuló un sistema de perspectiva central, sus observaciones sentaron las bases para relacionar visión y geometría, un paso decisivo en la historia de la perspectiva.

La cerámica griega y, más tarde, la italiota de los siglos V y IV a.C. [10] [11] muestran esta búsqueda de profundidad. Arquitecturas en escorzo, templos, altares y columnas aparecen fugados con fuertes líneas de perspectiva, a menudo combinados con personajes representados de manera frontal o escalonada. En una misma escena podían convivir recursos perspectivos y no perspectivos, lo que evidencia un interés por la ilusión más que por la coherencia geométrica.

Artista pintando una estatua de Heracles.

Con el Helenismo, estos ensayos alcanzaron un mayor grado de verosimilitud. Se lograron espacios más plausibles y homogéneos, aunque nunca llegaron a constituir un sistema central y unitario. Estos avances prepararon el terreno para los espectaculares frescos del II Estilo Pompeyano, donde el ilusionismo arquitectónico alcanzó su máximo desarrollo en la Antigüedad.

En definitiva, la aportación griega fue decisiva: la perspectiva se entendió como una herramienta para emocionar y convencer, más que como una construcción matemática. Lo esencial no era la exactitud, sino la eficacia visual ante el espectador. Un principio que, siglos después, seguirá vivo en el belén: lo importante no es que el espacio sea perfecto, sino que parezca verdadero y conmueva a quien lo contempla.

Roma: entre la práctica y el espectáculo

Si Grecia había sentado las bases teóricas y escenográficas de la perspectiva, en Roma la preocupación por el ilusionismo se trasladó sobre todo a la práctica decorativa y arquitectónica. No encontramos un sistema único y coherente, pero sí un conjunto de recursos cada vez más sofisticados que buscaban maravillar al espectador.

Los romanos heredaron de los griegos la skenographía y la llevaron más allá en la pintura mural. En los frescos de Pompeya y Herculano —especialmente en el llamado II Estilo Pompeyano [14], desarrollado en el siglo I a.C.— aparecen arquitecturas fingidas que abren las paredes hacia paisajes, pórticos y columnas en fuga. Estas decoraciones no solo ampliaban visualmente los espacios domésticos, sino que también expresaban el poder y el refinamiento cultural de sus propietarios.

Un ejemplo destacado son los frescos de la Villa de P. Fannius Synistor [15] en Boscoreale, donde se utilizan múltiples puntos de fuga para construir un espacio ilusionista. Aunque no siempre resultan coherentes desde el punto de vista geométrico, muestran una voluntad clara de experimentar con la profundidad y de crear escenarios que parecen extenderse más allá del muro real.

Además de la perspectiva arquitectónica, los romanos exploraron lo que hoy llamamos perspectiva atmosférica (aérea) [16]. En el célebre Jardín Subterráneo de la Villa de Livia en Prima Porta (c. 30 a.C.) [17], la vegetación se representa con gran naturalismo: las plantas más cercanas aparecen nítidas y detalladas, mientras que las más lejanas se difuminan con tonos azulados y menos contraste, creando la sensación de distancia. Este recurso, que también encontramos en frescos como París en el monte Ida, muestra que los romanos intuyeron cómo la atmósfera modifica nuestra percepción del espacio. Anticipaban así un principio que siglos después sería retomado en el Renacimiento bajo el nombre de perspectiva aérea.

Los artistas romanos también aplicaron la perspectiva en la decoración de bóvedas y techos, pintando vigas y casetones que convergían en un punto para sugerir altura y monumentalidad. Estos recursos, aunque empíricos y no sistemáticos, demuestran una observación atenta de cómo percibimos el espacio y una notable capacidad para manipular la visión del espectador.

Sin embargo, Roma no desarrolló una teoría matemática de la perspectiva. Su interés era eminentemente práctico: lograr un efecto convincente en villas, templos o teatros. Por eso, en muchos frescos conviven zonas con gran ilusionismo y otras con convenciones tradicionales más planas. La prioridad no era la coherencia absoluta, sino el impacto visual y narrativo.

En conjunto, la aportación romana fue decisiva para la historia de la perspectiva: transformó los experimentos griegos en un arte de la apariencia al servicio del espectáculo y de la vida cotidiana. Ese legado se transmitió durante siglos a través de los frescos y mosaicos, hasta que el Renacimiento lo reinterpretó con un lenguaje matemático y sistemático.

Edad Media: múltiples lenguajes para un mismo espacio

Tras el esplendor de Roma, la representación del espacio entró en un nuevo marco cultural. Para comprender su evolución, seguiremos un orden cronológico: primero el arte bizantino, heredero directo de la tradición romana; después el arte islámico y el chino, que desarrollaron soluciones propias; y finalmente el arte europeo occidental, donde aparecerán los ensayos que anticipan el Renacimiento. Todas estas tradiciones compartían un rasgo común: no buscaban la perspectiva lineal central, sino que adaptaron la representación espacial a sus propios valores culturales, religiosos o estéticos.

El arte bizantino

En Bizancio se desarrolló la llamada perspectiva inversa [21], donde las líneas no convergen hacia dentro, sino que se abren hacia el espectador. De este modo, la escena parece expandirse hacia fuera, implicando directamente al creyente en el espacio sagrado. El objetivo no era crear una ilusión realista, sino subrayar que lo divino trasciende las leyes de la visión humana. Esta convención se convirtió en un rasgo característico de los iconos bizantinos y marcó una diferencia clara con las búsquedas ópticas del mundo clásico.

El mundo islámico

En el ámbito islámico, la representación del espacio siguió otra lógica. Se evitó la perspectiva lineal y se priorizaron la geometría, la simetría y la decoración. En miniaturas y manuscritos persas del periodo abasí (siglos VIII–XIII) se utilizaba una forma de perspectiva oblicua: los objetos más alejados se situaban en la parte superior de la composición, creando una sensación escalonada de profundidad. Sin embargo, la mayor parte de estas obras fueron destruidas durante las invasiones mongolas, y lo que sabemos procede sobre todo de crónicas y referencias indirectas. Por eso, no contamos hoy con imágenes representativas de aquel periodo temprano, aunque su legado se transmitió a las miniaturas posteriores de Irán y Asia Central.

El arte chino

En China, desde muy temprano, se desarrolló la proyección oblicua, un sistema distinto tanto del bizantino como del islámico. En lugar de un punto de fuga único, el espacio se desplegaba en capas sucesivas: montañas, ríos y árboles se organizaban en planos oblicuos que sugerían profundidad sin necesidad de horizonte ni reducción proporcional. Esta convención, usada durante siglos, dio al paisaje chino una expresividad propia, más ligada a la contemplación espiritual que al realismo visual.

Europa occidental

En el arte románico, los frescos de iglesias como San Clemente de Tahull (siglo XII) muestran la lógica simbólica: figuras planas y jerárquicas, con edificios esquemáticos sin coherencia espacial.

En este famoso fresco, no se usa la perspectiva para crear profundidad. Al contrario, la figura de Cristo domina la composición por su tamaño monumental, que subraya su divinidad y poder. Las figuras de los apóstoles y los símbolos de los evangelistas son mucho más pequeñas, a pesar de estar en el mismo plano. La representación de la arquitectura es muy simplificada y simbólica, no un intento de crear un espacio habitable. [24]

La revolución de Giotto

Hasta entonces, la pintura había sido sobre todo un arte simbólico: figuras planas, fondos abstractos y ausencia de profundidad. Con el gótico comenzaron a ensayarse soluciones más naturalistas, pero la verdadera transformación llegó con Giotto di Bomdone (1267 - 1337) [25] en la Capilla Scrovegni de Padua (c. 1305) [26]. Su obra marcó un punto de inflexión decisivo en la historia del arte: dio a la pintura un propósito nuevo, el de imitar la vida y la emoción humana.

Giotto rompió con este sistema y dotó a sus personajes de realismo y humanidad. Su innovación residió en tres aspectos fundamentales:

- Volumen y peso de las figuras. Giotto fue el primero en dar a sus personajes un peso y una solidez que los anclan en el espacio. Lo logró mediante el claroscuro, modelando las formas con luces y sombras, de modo que parecieran esculturas pintadas sobre el muro. En cierto modo, retomaba y llevaba mucho más lejos un recurso ya intuido en la skiagraphía griega, el arte de pintar sombras. Pero mientras en la Antigüedad era un experimento limitado, en Giotto se convierte en un principio estructural que confiere presencia física y dramática a las figuras.

- El escenario pictórico. Giotto revolucionó la concepción del espacio: sus escenas se desarrollan en entornos arquitectónicos y paisajes que funcionan como un escenario unificado y creíble, donde los personajes actúan como en una obra de teatro. Ejemplos como El lamento sobre Cristo muerto [27] muestran cómo la composición dirige la mirada del espectador, logrando una narrativa visual coherente y persuasiva.

- El nacimiento del psicodrama. Los personajes de Giotto ya no son símbolos rígidos, sino seres humanos con emociones reconocibles. Sus rostros y gestos expresan dolor, asombro, compasión o desesperación, acercando las escenas religiosas al espectador con una fuerza inédita. Giotto no solo pintó historias, pintó sentimientos.

Giotto no formuló un sistema matemático de perspectiva, pero creó la necesidad de uno. Al construir mundos pictóricos que se sentían reales y tridimensionales, preparó el terreno para que Masaccio y Brunelleschi desarrollaran la perspectiva lineal en el Renacimiento. Por eso se le considera el padre del Renacimiento: fue el primero en romper con el pasado y en sentar las bases de la representación espacial y humana que dominaría el arte occidental durante los siglos siguientes.

1304-06, fresco, 200 × 185 cm. Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua.

En Cristo ante Caifás (Capilla Scrovegni), Giotto ensaya una perspectiva cónica “a ojo”. El trazado muestra dos comportamientos distintos: las vigas del techo (líneas azules) convergen con coherencia hacia un punto de fuga Oazul, mientras que las aristas donde el muro se encuentra con el techo (líneas verdes) convergen hacia un punto de fuga distinto, Overde. Esta doble convergencia revela que Giotto no aplica un único sistema geométrico, sino una construcción empírica para lograr verosimilitud y dirigir la mirada.

En una perspectiva central “pura”, todas las ortogonales de la sala (vigas, solado, cornisas) que son paralelas entre sí en el espacio real deberían compartir el mismo punto de fuga O. Aquí, la separación entre Oazul y Overde crea una leve torsión del espacio: el techo empuja hacia un centro perceptivo, mientras los muros abren la caja hacia los laterales. Además, el punto de fuga resultante no coincide con el centro geométrico de la imagen—algo que no es obligatorio—, pero que en el Renacimiento sí tenderá a estabilizarse en la línea del horizonte y a unificar la “caja” espacial.

Leído históricamente, el fresco muestra una proto-perspectiva: suficiente para anclar a los personajes en un lugar creíble y concentrar la atención narrativa en Cristo, pero sin la homogeneidad matemática que Brunelleschi y Masaccio fijarán un siglo después.

Para el belenista (aplicación práctica): si diseñas un interior con perspectiva central, alinea vigas, cornisas y suelo hacia un único punto de fuga; si decides usar dos, trátalos como dos cajas con ejes distintos y disimula la transición con arcos, columnas o cortinajes para evitar la sensación de “espacio roto”.

Nota terminológica: aquí usamos “punto de fuga” (no “punto de vista”). El punto de fuga está en el cuadro; el punto de vista es la posición del observador y determina la línea de horizonte y la ubicación de los puntos de fuga.

También mencionamos de pasada las líneas ortogonales o convergentes, pero no desarrollamos su definición técnica. Estos conceptos se tratarán en detalle en capítulos posteriores del manual, dedicados expresamente a la construcción de la perspectiva en el belén.

La conexión entre Giotto y el belenismo

La gran revolución de Giotto no fue solo técnica, sino de mentalidad. Él humanizó lo divino, acercando las figuras sagradas al espectador a través de la emoción y del espacio real. Justo aquí reside la conexión con el belenismo artístico figurativo.

Un belén verdaderamente artístico y emocionalmente poderoso no es un simple conjunto de figuras simbólicas. Es una escena que aspira a ser un fragmento de vida. Para que funcione, necesita:

Todos estos elementos —la humanidad, la emoción y la verosimilitud del espacio— son las mismas innovaciones que Giotto introdujo en la pintura. Él sentó las bases para que una escena como el Nacimiento dejara de ser un mero símbolo para convertirse en una experiencia estética y emocional que aún hoy sigue viva en el belén.

La unión de la visión de San Francisco y el genio de Giotto

Fijémonos en esto: San Francisco y Giotto persiguieron un objetivo similar con medios distintos: acercar lo sagrado a la experiencia humana, hacerlo tangible y emocionalmente accesible.

- El acto de San Francisco (1223, Greccio). El primer pesebre viviente no era simplemente una representación, sino una experiencia sensorial y emocional para que los fieles pudieran sentir la humildad y la pobreza del nacimiento de Cristo. Era una respuesta directa a una tradición que, hasta entonces, había representado la Natividad de forma solemne y distante. San Francisco humanizó el misterio.

- La respuesta de Giotto ((1295, Basílica superior de San Francisco de Asís). Conocedor, probablemente, de Greccio —y tradicionalmente se le atribuye un fresco de esa escena en la Basílica de Asís— [28], Giotto dio a esa visión el lenguaje visual que necesitaba. Sus innovaciones en la Capilla Scrovegni fueron el vehículo perfecto para esa intención franciscana.

Forma parte de Escenas de la vida de San Francisco.

Dos claves de ese encuentro

- Humanización del misterio. Giotto pintó a la Virgen, a San José y a los pastores como personas reales que sienten: presencia, ternura, asombro, devoción. Es la misma humanidad buscada por San Francisco.

- Realismo del escenario. La Natividad aparece en un entorno con profundidad —cueva, portal, paisaje—; luz y atmósfera creíbles que el espectador puede “habitar”. Justo la verosimilitud que perseguía el pesebre viviente.

Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua.

Conclusión. Si a San Francisco se le atribuye haber concebido el pesebre como experiencia vital, a Giotto podemos considerarlo la

Después de Giotto, otros artistas continuaron esta búsqueda. El Maestro de Vyšší Brod [30], en su Ciclo de la vida de Jesús: Natividad (1350), mostró un espacio aún jerárquico pero más integrado.

Hacia 1390, Lorenzo Monaco [31] avanzó un paso más en su Nacimiento de Jesús, con arquitecturas que sugerían profundidad y una mayor sensibilidad hacia la luz.

Finalmente, Ambrogio Lorenzetti [32], en La Presentación en el templo (1342), ensayó líneas convergentes en el suelo, anticipando directamente la perspectiva lineal. Todos estos ejemplos muestran cómo, en Europa occidental, se estaba preparando el terreno para la gran revolución perspectívica del Renacimiento.

Esta obra es un claro precursor del Renacimiento. Lorenzetti intenta crear un espacio coherente: las líneas del suelo de mármol y de las bases de las columnas convergen hacia un punto de fuga central. Aunque las líneas no se alinean de manera perfecta, el artista demuestra una comprensión avanzada de cómo la visión humana percibe el espacio. Es un experimento consciente para unificar la escena en un único entorno arquitectónico.

Fresco pintado por Ambrogio Lorenzetti en el Salón de los Nueve del ayuntamiento de Siena [34]

Así, la Edad Media no fue un tiempo de vacío, sino de diversidad. Cada tradición buscó su propio modo de organizar el espacio, ya fuera simbólico, decorativo o contemplativo. Todas mantuvieron vivo el problema de la representación, aunque sin resolverlo en un sistema único. Esa búsqueda preparó el terreno para que en el Renacimiento se formulara por primera vez una perspectiva lineal central, coherente y universal.

Referencias:

- ↑ [1] George Santayana – Wikipedia (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/George_Santayana

- ↑ [2] File:Lascaux II.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_II.jpg

- ↑ [3] Venus de Lespugue – Viquipèdia. (n.d.). Retrieved from https://ca.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Lespugue

- ↑ [4] File:Ägyptischer Maler um 1500 v. Chr. 001.jpg - Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ägyptischer_Maler_um_1500_v._Chr._001.jpg

- ↑ [5] Notas de arte Clásico y Helenístico: Skenographía. Espacio ilusionista y percepción visual en ei mundo clásico. (n.d.). Retrieved from https://www.notasdearteclásicoyhelenístico.com/2019/07/skenographia-espacio-ilusionista-y.html

- ↑ [6] Agatarco – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Agatarco

- ↑ [7] Skiagraphia – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Skiagraphia

- ↑ [8] Cerámica apulia – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Cerámica_apulia

- ↑ [9] Óptica de Euclides – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Óptica_de_Euclides

- ↑ [10] Denoyelle, M., & Iozzo, M. (2011). Martine Denoyelle et Mario Iozzo, La céramique grecque d’Italie méridionale et de Sicile. Productions coloniales et apparentées du VIIIe au IIIe siècle av. J.-C., 2009. L’Antiquité Classique, 80(1), 593–595. (n.d.). Retrieved from https://search.worldcat.org/es/title/912435914

- ↑ [11] InStoria - Ceramica italiota a figure rosse. (n.d.). Retrieved from http://www.instoria.it/home/cratere_apulo_ceramica_iconografia.htm

- ↑ [12] Crátera – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Crátera

- ↑ [13] File:Pompei maison mysteres fresque.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompei_maison_mysteres_fresque.jpg

- ↑ [14] Estilos pompeyanos – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_pompeyanos

- ↑ [15] Cubiculum (bedroom) from the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale - Roman - Late Republic - The Metropolitan Museum of Art. (n.d.). Retrieved from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247017

- ↑ [16] Perspectiva aérea – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_aérea

- ↑ [17] Villa of Livia – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_of_Livia

- ↑ [18] File:Livia Prima Porta 10.JPG - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Livia_Prima_Porta_10.JPG

- ↑ [19] File:Pompei 2015 (18681704868).jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved September 13, 2025, from (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompei_2015_(18681704868).jpg

- ↑ [20] Villa de los Misterios – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_los_Misterios

- ↑ [21] Perspectiva invertida – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_invertida

- ↑ [22] File:Italo-Byzantinischer Maler des 13. Jahrhunderts 001.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italo-Byzantinischer_Maler_des_13._Jahrhunderts_001.jpg

- ↑ [23] File:Water Mill (闸口盘车图) by Wei Xian 卫贤 (Five Dynaties).png - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Mill_(闸口盘车图)_by_Wei_Xian_卫贤_(Five_Dynaties).png

- ↑ [24] File:(Barcelona) Frescos of Sant Climent de Taüll.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:(Barcelona)_Frescos_of_Sant_Climent_de_Taüll.jpg

- ↑ [25] Giotto di Bondone– Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone

- ↑ [26] Capilla de los Scrovegni – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_de_los_Scrovegni

- ↑ [27] File:Compianto sul Cristo morto.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compianto_sul_Cristo_morto.jpg

- ↑ [28] Saint Francis cycle in the Upper Church of San Francesco at Assisi - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/Saint_Francis_cycle_in_the_Upper_Church_of_San_Francesco_at_Assisi

- ↑ [29] File:Birth of Jesus - Capella dei Scrovegni - Padua 2016.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birth_of_Jesus_-_Capella_dei_Scrovegni_-_Padua_2016.jpg

- ↑ [30] Master of Vyšší Brod – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Vyšší_Brod

- ↑ [31] Lorenzo Monaco – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Monaco

- ↑ [32] Ambrogio Lorenzetti – Wikipedia. (n.d.). Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Lorenzetti

- ↑ [33] File:Ambrogio Lorenzetti - Presentazione di Gesù al tempio - Google Art Project.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambrogio_Lorenzetti_-_Presentazione_di_Gesù_al_tempio_-_Google_Art_Project.jpg

- ↑ [34] File:Ambrogio Lorenzetti Allegory of Good Govt.jpg - Wikimedia Commons. (n.d.). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambrogio_Lorenzetti_Allegory_of_Good_Govt.jpg