Der Fall Amades: Das Rätsel der Auslassungen

Der Fall Amades: Das Rätsel der Auslassungen

Die Beiträge sind wie eine Serie:

wenn du die erste Folge verpasst oder die Reihenfolge überspringst, verlierst du den Faden 🧵

Prolog: Das Rätsel der Auslassungen

Joan Amades verfasste 1946 seine berühmte Definition der Krippe, die später auf dem Zweiten Internationalen Krippenkongress in Rom 1955 angenommen wurde. [1] Doch bei genauer Betrachtung zeigen sich bedeutsame Auslassungen. Es scheint, als hätte Herr Amades Hinweise hinterlassen, aber zentrale Elemente übersehen.

War es Unwissen?

Eine eingeschränkte Sicht auf die Krippentradition?

Oder interessierten ihn diese Aspekte schlichtweg nicht?

Elementar, lieber Leser – untersuchen wir nun jedes verborgene Teil dieses Puzzles.

Spur 1: Das künstlerische Diorama… War es Amades unbekannt?

In seiner Definition spricht Amades von der Krippe als einer „plastischen und objektiven Darstellung der Geburt Jesu in einer panoramischen Landschaft“. Doch er erwähnt nirgends die „Krippendioramen“ oder die L'Escola de Barcelona del pessebrisme, die es in Katalonien bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts (1912) gab. [2]

Das Motiv der „panoramischen Landschaft“ ist kein Versehen, sondern das Herzstück seiner Definition.

Amades beschreibt die Krippe als offene Landschaft, sichtbar „a vista d’ocell“ (Vogelperspektive). Mit dieser Formulierung wollte er den Gegenstand seiner volkskundlichen Studie eingrenzen und Retabel, Altäre oder „Vitrinendioramen“ aus dem volkstümlichen Korpus ausschließen, der ihn interessierte. In diesem Sinne wurde das Diorama mit Einzelfokus ex profeso ausgeschlossen – nicht aus Unwissenheit, sondern weil es die Panorama-Sicht durchbrach, die er für wesentlich hielt. Laut seiner Definition konnte es also nicht als Krippe gelten. Hmm…!

El Pessebre ist vor allem eine ethnografische Monografie und kein technisches Handbuch für Bühnenbild. Sein Ziel war es, volkstümliche Bräuche und Symbole auf katalanischer Ebene zu beschreiben, nicht alle materiellen Innovationen zu katalogisieren. Diese Ausrichtung erklärt mehrere „Auslassungen“ ohne Amades böse Absicht oder Unwissenheit zu unterstellen.

Für einen Volkskundler, der sich auf die Beschreibung populärer Kulturformen konzentrierte, konnte das Diorama als schulische oder künstlerische Innovation erscheinen – und nicht als etwas vom Volk Ausgehendes. Es war zu theatralisch, technisch und wurde meist in Galerien gezeigt.

Diese Dioramen erforderten sorgfältig geplante Beleuchtung, spezielle Materialien usw. All das machte sie weniger „volkstümlich“ im Sinne einer spontanen, volkseigenen Tradition ohne technische Schulung.

Joan Amades hat das Diorama nicht „vergessen“; er betrachtete es schlicht als etwas anderes als die Krippe, die er als lebendige, sich entwickelnde und volkstümliche Tradition bewahren wollte.

Case details:

Antoni Moliné i Sibil (1881–1963) developed the artistic diorama in 1912 in Barcelona, with a concept radically different from the traditional nativity scene. Instead of an open display visible from multiple angles, he limited the view to a single point, using theatrical perspective and plaster techniques to achieve a more realistic effect. This marked the birth of the closed nativity scene or single-frame composition.

By the time Amades wrote his definition (1935), the artistic diorama—or what would become known as L'Escola de Barcelona del pessebrisme—had already been evolving for 23 years and was recognized in the Spanish nativity scene world.

🖈 But in his definition, Amades makes no mention of it. Hmm...!

Theories:

- Lack of knowledge: Could a folklorist and ethnographer from Barcelona really have been unaware of a nativity innovation born in his own city? Unlikely, but not impossible.

- Lack of interest: Amades had a strong inclination toward popular and traditional culture. He may not have considered the diorama a genuinely folkloric expression.

- Historicist bias: Perhaps his view focused more on what the nativity had historically been, rather than on its recent transformations.

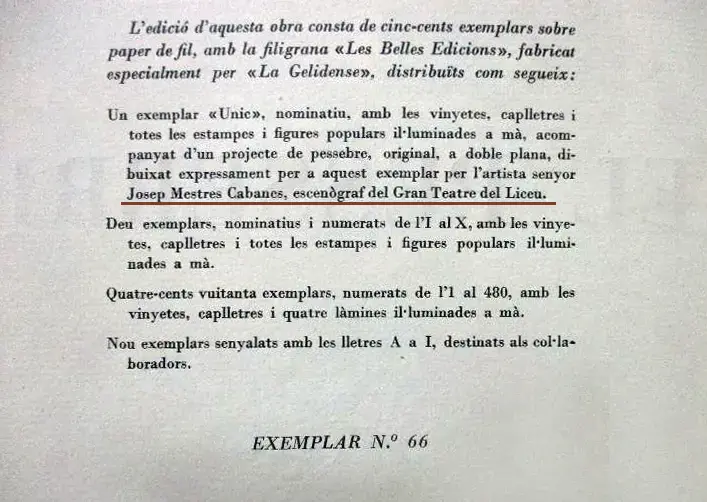

Dass Josep Mestres i Cabanes, ein renommierter Maler, Bühnenbildner des Gran Teatre del Liceu und Professor für Perspektive an der Escola Superior Sant Jordi in Barcelona, mit der ersten Ausgabe von Amades’ Buch verbunden war und dennoch das Diorama weder in der Definition von 1946 noch in der überarbeiteten Ausgabe von 1959 erwähnt wird, unterstreicht die Auffassung, dass es sich nicht um eine vollständige Klassifikation der Krippenkunst, sondern um eine subjektive Sichtweise im Sinne von Amades selbst handelte.

Kontextanalyse: Die enge Beziehung von Amades zu Josep Mestres i Cabanes —Professor für Perspektive und begeisterter Krippenfreund— sowie die Verbreitung der Dioramen von Antoni Moliné in Barcelona seit 1912 machen es sehr unwahrscheinlich, dass Amades diese Innovation nicht kannte. Alles deutet auf einen bewussten Ausschluss hin: Seine Definition bevorzugt die volkstümliche „panoramische“ Krippe, die er für seine ethnografische Studie festhalten wollte. Das Diorama, salonfähig und auf einen einzigen Blickwinkel beschränkt, passte nicht in dieses konzeptuelle Raster.

Hinweis.

Joan Amades starb am 17. Januar 1959 in Barcelona, nur wenige Wochen nach dem Druck der dritten Ausgabe von El Pessebre; er konnte daher keine späteren Änderungen mehr vornehmen oder auf nach seinem Tod entstandene Neuerungen reagieren.

Unabhängig vom Grund schloss seine Auslassung eine der wichtigsten technischen Neuerungen in der Geschichte der Krippe aus.

Hinweis 2: Gips und moderne Technik… Ein Verbrechen gegen die Innovation?

In seiner Beschreibung der Krippe erwähnt Amades keine Materialien für die "künstlerische Krippe". Doch seine Definition lässt eine Vorliebe für Krippen erkennen, die mit traditionellen Techniken hergestellt wurden, wodurch eine zentrale Innovation – die Verwendung von Gips – ausgeschlossen bleibt. Dabei ist Gips keine neue Erfindung: Er wurde bereits in der prädynastischen Zeit um 3000 v. Chr. in Ägypten in der Bildhauerei verwendet.

Fall-Daten:

- Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Krippen aus Materialien wie Kork, Holz oder Pappmaché gebaut. Für den Boden verwendete man feinen Sand, zerkleinerten Kork oder Sägemehl, für die Vegetation Moos, Flechten, Zweige usw.

- 1912 führte Antoni Moliné die Verwendung von Gips im Krippenbau ein, was mehr Realismus und Detailtreue ermöglichte.

- Amades erwähnt diese Innovation mit keinem Wort – ein Hinweis darauf, dass er sie entweder nicht für relevant hielt oder sie schlicht ignorierte.

Warum ist das wichtig?

Weil der Einsatz von Gips die Entwicklung der Dioramen und eines detailreicheren, realistischeren Krippenstils ermöglichte. Dies zu verschweigen heißt, eine der bedeutendsten technischen Neuerungen in der Krippengeschichte zu ignorieren – und die inzwischen berühmte “Schule von Barcelona”.

Spur 3: Die lebende Krippe… Ein Fall, der seiner Zeit entkam?

Ein weiteres großes Versäumnis in seiner Definition ist die lebende Krippe, die theatralische Darstellung der Geburt Christi.

Fallakte:

1. Die erste dokumentierte lebende Krippe fand 1951 in Bojano (Region Molise, Italien) statt, also sechs Jahre nach der Veröffentlichung der Ausgabe von 1946. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Amades von diesem Ereignis nichts wusste.

„Una manifestazione che si può considerare tra le prime espressioni del presepe vivente in Molise si tenne a Bojano nel 1951, con la partecipazione di figuranti provenienti da Guardiaregia e San Polo Matese“

2. Die zweite dokumentierte lebende Krippe fand 1955 in Engordany (Andorra) statt, wenige Jahre nach der Veröffentlichung der Ausgabe von 1946. In der Ausgabe von 1959 wurde sie jedoch ebenfalls nicht berücksichtigt.

In diesem Fall ist es nahezu sicher, dass Amades davon wusste, da das Buch El Pessebre d’Engordany nur ein Jahr vor seinem Tod veröffentlicht wurde. Der entscheidende Hinweis ist, dass es vom Verlag Editorial Barcino selbst herausgegeben wurde, innerhalb der Reihe Biblioteca Folklòrica Barcino (Band XVI). Für einen Folkloristen aus Barcelona wäre es nahezu unmöglich gewesen, dieses Werk zu übersehen. Es ist schwer nachvollziehbar – es sei denn, sein Gesundheitszustand hinderte ihn daran, sich damit zu befassen, da er kurz nach dem Druck der dritten Ausgabe verstarb. Dennoch ist kein expliziter Grund bekannt, der dieses Auslassen im Rahmen seiner volkskundlichen Perspektive rechtfertigt.

3. The tradition of representing biblical scenes with actors was not new, but the format of the living nativity scene became established in the second half of the 20th century.

4. Today (2025), there are 49 living nativity scenes in Catalonia, more than the 46 Catalan nativity scene associations.

—According to the Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, in the 2024–2025 season there are 49 living nativity scenes throughout Catalonia—. [7]

Can we blame Amades for this omission?

Not entirely. In 1935, when he wrote his definition, the living nativity scene had not yet become popular. However, his view of the nativity was so narrow that it left no room for new forms of expression. If his definition had been more open, it might have evolved over time instead of becoming completely outdated.

Vorläufiges Fazit: Ein zu starres Rahmenwerk

Wenn wir Amades’ Definition mit der Lupe von Sherlock Holmes betrachten, stellen wir fest:

Er erwähnt weder das künstlerische Diorama noch die Escola de Barcelona del pessebrisme, obwohl sie bis zur Ausgabe von 1959 bereits seit über 47 Jahren in seiner eigenen Stadt existierten.

Er ignoriert die Verwendung von Gips, obwohl diese Technik den Bau von Krippen bereits revolutioniert hatte.

Er berücksichtigt nicht die lebendige Krippe, da sie noch nicht weit verbreitet war, aber seine Definition ließ auch keinen Raum für mögliche Neuerungen.

Daraus ergibt sich eine erste Hypothese: Amades entwickelte eine starre Definition, geprägt von seiner Zeit und einer traditionalistischen Sichtweise. Vielleicht unbewusst verschloss er die Tür für neue Ausdrucksformen der Krippenkunst, die bereits im Entstehen begriffen waren.

Ergänzende Anmerkung:

Diese Strenge schließt auch lebendige und symbolische Formen des Krippenwesens aus, die zwar später entstanden sind, heute aber fest zur katalanischen Volkskultur gehören. Ein bedeutendes Beispiel ist das Aufstellen von Krippen auf Berggipfeln – eine Tradition, die in Katalonien seit Mitte des 20. Jahrhunderts dokumentiert ist. Jedes Jahr zu Weihnachten besteigen Wandergruppen bekannte Gipfel wie den Montcau, La Mola oder den Matagalls, um dort eine kleine Krippe aufzustellen, oft begleitet von Gesang, Evangelium und gemeinschaftlicher Feier. Diese Praxis verbindet Landschaft, Spiritualität und Volkskultur und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Krippe an neue symbolische Räume jenseits des traditionellen Panoramas anpasst. [8]

„Am 13. Dezember findet die Aufstellung des Pessebre dels Muntanyencs auf dem Gipfel von Les Agudes statt, dem höchsten Punkt des Montseny-Massivs. Wie inzwischen Tradition, ist dies die vierzehnte Ausgabe (1956); die Krippe wird zu Fuß von Barcelona aus getragen…“ [9] Tele exprés (8. Dezember 1970, S. 15)

Gipfelkrippe: „Geh und verkünde es vom Berg“

„Die Tradition, Krippen auf Berggipfeln aufzustellen, begann in Asturien und León in den 1940er und 1950er Jahren.“ [10]

📣 Der Ursprung der Verwirrung: ein missverstandener Text

Die Vorstellung, dass sich Krippen in „künstlerische“ und „volkstümliche“ unterteilen lassen, stammt aus einem Text des Ethnographen Joan Amades in seinem Buch El Pessebre (1946). Was jedoch nur wenige erwähnen: Im selben Buch stellt Amades klar, dass jede Krippe Kunst ist; im Kapitel X schreibt er sogar:

❝Kapitel X

KRIPPENTRADITION

Eine Krippe zu bauen ist eine Kunstform, so klein und bescheiden sie auch sein mag, aber dennoch eine Kunst, voller Emotion und Sensibilität – den Grundlagen jeder künstlerischen Arbeit, so unbedeutend sie auch erscheinen mag. Ohne diese wäre Kunst nicht möglich. Und Kunst ist expansiv; wäre sie das nicht, hörte sie auf, Kunst zu sein, und wäre nur noch Schein. Aus dieser natürlichen Ausdehnung ergibt sich das Bedürfnis, das eigene Gefühl mit anderen zu teilen, und man empfindet Freude sowohl an der inneren Befriedigung, die Krippe zu erschaffen, als auch am Vergnügen, sie zu zeigen.

Die Herstellung der Krippe und die Bräuche, die ihre Ausarbeitung und Verbreitung begleiten, haben ein ethnologisches Phänomen hervorgebracht, das unter dem Begriff „Belenismo“ bekannt ist – unter diesem Begriff möchten wir die Krippe als Tradition und alles, was sie umgibt, behandeln.

Die Künstler, die sich mit der Krippe befassen, wurden als „Belenistas“ bezeichnet, ein Begriff, der bereits im Jahr 1805 verwendet wurde, um den Holzschnitzer und Ebenisten Ramón Beguer zu beschreiben, der eine öffentliche Krippe errichtete, um die Menschen zu Weihnachten 1805 in einer von Trauer geprägten Zeit aufgrund der napoleonischen Invasion zu trösten. ...”

Bibliografischer Hinweis. Der zitierte Auszug stammt aus Joan Amades, El Pessebre, Barcelona, Editorial Aedos, 3. überarb. Auflage, 1959, Kap. X, S. 413. Die erste Version erschien 1935 bei Les Belles Edicions mit leichten Abweichungen im Prolog.

Kontexthinweis. Joan Amades starb am 17. Januar 1959 in Barcelona, nur wenige Wochen nachdem die dritte Ausgabe von El Pessebre gedruckt worden war; er konnte daher keine späteren Änderungen mehr vornehmen oder auf neuere Entwicklungen reagieren.

Anders gesagt, behauptete Amades, dass jede Krippe ein Kunstwerk ist, so bescheiden sie auch sein mag.

Wie entstand die Verwirrung?

Das Problem begann, als ein Teil seines Buches aus dem Zusammenhang gerissen und wie eine absolute Regel wiederholt wurde.

In der Einleitung beschreibt Amades zwei Arten, wie in seiner Zeit Krippen gebaut wurden:

Künstlerische Krippe: „Von Personen mit künstlerischem Wissen geschaffen, die auf historische und malerische Genauigkeit achten“.

Volkskrippe: „Von einfachen Menschen gestaltet, mit starker traditioneller und emotionaler Prägung, aber ohne akademische Absicht“.

Amades bewegte sich in einem stark volkskundlich geprägten Denkrahmen, der technischen Experimenten wenig Raum ließ.

Er beschrieb lediglich eine Realität seiner Zeit, doch im Laufe der Jahre wurde diese Klassifizierung missverstanden. Man begann fälschlicherweise zu glauben, dass:

❌ Die „künstlerische“ Krippe überlegen sei, weil sie von Fachleuten gemacht wurde.

❌ Die „volkstümliche“ Krippe keine Kunst sei, sondern nur eine Tradition ohne künstlerischen Wert.

Diese Sichtweise beruht auf einer verkürzten und wenig durchdachten Lektüre des Buches von Amades.

Wer das Werk vollständig gelesen und den Ansatz des Autors verstanden hat, wird seine Einteilung in der Einleitung wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive sehen.

Würde diese Verwirrung nicht existieren, müsste man sie nicht erklären. Ihr Ursprung liegt in einer unvollständigen Lektüre, die so oft wiederholt wurde, dass sie sich als scheinbar unumstößliche Wahrheit durchgesetzt hat.

Kopieren und Einfügen ohne Kontext: Die Gefahr der Wahrheitsverzerrung

Im Informationszeitalter ist die Überprüfung von Fakten wichtiger denn je. Als Bildhauer und Inhaltsgestalter ist es mein Ziel, möglichst präzise und zuverlässige Informationen bereitzustellen, gestützt auf seriöse Quellen. Dennoch ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass wir alle Fehler machen oder die Fülle an Informationen falsch interpretieren können. Deshalb ermutige ich meine Leser:innen, diese (und jede andere) Information nicht blind zu übernehmen, sondern mit kritischem Geist zu prüfen.

Der Mythos: das „Bethelem Ban“ von 1601

Ein Beispiel, das die Bedeutung der historischen Quellenkritik deutlich macht.

In Zeiten des „Copy-Paste“ kann das Wiederholen eines Textausschnitts außerhalb seines ursprünglichen Kontexts zu historischen Verzerrungen führen. Ein aufschlussreiches Beispiel ist das angebliche „Bethlehem Ban“, das 1601 in England erlassen worden sein soll. Laut bestimmten Blogs und sogar dem spanischen Wikipedia-Artikel zum Thema „Belenismo“ habe dieses Verbot angeblich die Verbrennung von Krippenfiguren sowie die Todesstrafe für deren Besitzer angeordnet.

Original

„Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuritas belenistas fueron quemadas, y debido al rechazo a los íconos, en 1601 se hizo un decreto, la "Bethelem Ban", y quien no lo cumpliera sería condenado a muerte; en el siglo XIX con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levantó esa condena.“

Aus: catholic.net/¿Qué es el belenismo?

„Copy-Paste“

„Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuritas belenistas fueron quemadas, y debido al rechazo a los íconos, en 1601 se hizo un decreto, la Bethelem Ban,[10] y quien no lo cumpliera sería condenado a muerte; en el siglo XIX, con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levantó esa condena.“

Aus: Wikipedia/Belenismo

Dies ist eine schwerwiegende historische Ungenauigkeit, angesichts der Schwere der Anschuldigung und des völligen Fehlens von Beweisen, die sie stützen.

1. Keine Spur eines „Bethelem Ban“ im Jahr 1601:

Es gibt keine historischen Belege oder wissenschaftliche Fachliteratur, die die Existenz eines spezifischen Dekrets mit dem Namen „Bethelem Ban“ im Jahr 1601 belegen, das die Todesstrafe für den Besitz oder die Ausstellung von Krippenfiguren verhängt hätte. Historiker, die sich auf die englische Reformation und die Weihnachtsgeschichte spezialisiert haben, erwähnen kein solches Gesetz. Wäre ein solches Gesetz — mit Todesstrafe — diskutiert oder verabschiedet worden, würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit in den offiziellen Parlamentsprotokollen erscheinen. [11]

Parlamentsarchive: Die Sitzung von 1601 (43 Eliz. I) behandelt Steuern, Armut und Handel; ein religiöses Dekret zu Weihnachtskrippen ist nicht aufgeführt.

Historiker der anglikanischen Kirche (Fincham & Tyacke, 2007) verzeichnen zwischen 1547 und 1700 keine derartige Maßnahme.

2. Ikonoklasmus und religiöse Reformen:

Es stimmt, dass die protestantische Reformation in England, insbesondere unter dem Einfluss des Anglikanismus und später des Puritanismus, zu Phasen des Ikonoklasmus führte – also zur Zerstörung religiöser Bilder und Objekte, die als Götzenbilder galten. Dazu gehörten Altäre, Kirchenfenster und andere Darstellungen, die als Überreste des Katholizismus betrachtet wurden. Diese Maßnahmen waren jedoch Teil eines umfassenderen kirchlichen Reformprozesses und nicht Folge eines spezifischen Dekrets aus dem Jahr 1601 gegen Krippen mit Todesstrafe.

Angriffe auf religiöse Bilder ereigneten sich vor allem zwischen 1530 und 1550 (unter Heinrich VIII. und Eduard VI.) sowie erneut unter Cromwell (1640‑1660). In keinem juristischen Dokument wird ein „Bethlehem Ban“ erwähnt. [12] [13]

3. Das puritanische Weihnachtsverbot (Mitte des 17. Jahrhunderts):

Die deutlichsten und systematischsten Verbote von Weihnachtsfeiern, einschließlich der Darstellung der Geburt Christi, erfolgten wesentlich später – nämlich während der Zeit der Commonwealth-Republik und des Protektorats (1649–1660) unter starkem puritanischem Einfluss, nicht im Jahr 1601. Die Puritaner betrachteten Weihnachten als heidnisches oder „papistisches“ Fest, voller Ausschweifungen und ohne biblische Grundlage. Das englische Parlament, von Puritanern kontrolliert, erließ in den Jahren 1644, 1647 und 1652 Verordnungen, die Weihnachtsfeiern untersagten, Märkte schlossen und den Tag zu einem Tag des Fastens und der Arbeit erklärten. Die Strafen für Zuwiderhandlungen umfassten Geldbußen und andere Sanktionen – aber keine Todesstrafe speziell für den Besitz von Krippenfiguren. Diese Verbote waren unpopulär und wurden mit der Wiederherstellung der Monarchie im Jahr 1660 aufgehoben. [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Anglikanische Kirchengeschichtler (Fincham & Tyacke, 2007) berichten über keine derartige Maßnahme zwischen 1547 und 1700. Kenneth Fincham und Nicholas Tyacke gelten als anerkannte Historiker und führende Experten zur Religionsgeschichte Englands während der Reformation und der Stuart-Zeit. Ihre Werke sind grundlegende Referenzen auf diesem Gebiet. [20] [21]

Die Behauptung, die auf Portalen wie Catholic.net verbreitet und später ungeprüft von Wikipedia übernommen wurde, zeigt, wie sich eine als historische Tatsache getarnte Falschmeldung – sensationsgierig und makaber, aber ohne jede Quelle – in die schriftliche Überlieferung einschleichen kann.

Die Todesstrafe ist die extremste Form der Bestrafung, und ihre Zuschreibung zu einem nicht existierenden Gesetz ohne Beweise ist nicht nur ein Irrtum, sondern eine schwerwiegende historische Manipulation.

Methodischer Hinweis: Im Handbuch des Krippenwesens bemühe ich mich, jede Aussage mit Primärquellen oder wissenschaftlichen Studien zu untermauern. Dennoch sind Fehler möglich; ich lade dich ein, die zitierten Quellen zu überprüfen und mich auf etwaige Ungenauigkeiten hinzuweisen.

Der berühmte Satz „Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich, Korrigieren ist weise“. Obwohl er oft Homer zugeschrieben wird, wurde der erste Teil („Irren ist menschlich, Vergeben ist göttlich“) durch den britischen Dichter Alexander Pope in seinem Werk *An Essay on Criticism* (1711) populär. Der Zusatz „Korrigieren ist weise“ ergänzt eine entscheidende Idee: Wahre Weisheit liegt in der Fähigkeit, eigene Fehler zu erkennen, zu akzeptieren und zu berichtigen.

Der Kongress von Rom 1955: ein „Salon der Ausgeschlossenen“ im Krippenwesen

Wir haben eine Zeitreise unternommen, um die „einstimmige“ Annahme der Definition von Joan Amades zu hinterfragen. Was wir dabei entdecken, ist keine monolithische Wahrheit, sondern ein Geflecht aus volkskundlicher Absicht und künstlerischer Innovation, das zur Reflexion einlädt.

Das Paradox der Einstimmigkeit

Joan Amades entwarf eine Krippe, die sich auf die panoramatische Landschaft konzentrierte. Diese Definition hat aus volkstümlicher Sicht ihren Wert, ließ jedoch das Einrahmungs-Diorama außer Acht, das von der Escola de Barcelona del Pessebrisme seit 1912 vorangetrieben wurde. Wie konnte eine so einschränkende Formel in Rom einstimmig angenommen werden, wenn sogar in Barcelona – wo das Diorama bereits praktiziert und geschätzt wurde – andere Wege beschritten wurden?

Gezielte Begrenzung?

Es sind keine detaillierten Protokolle des Kongresses erhalten – nur die Schlussdeklaration. Alles deutet darauf hin, dass die Einstimmigkeit auf eine minimale gemeinsame Grundlage abzielte, nicht auf eine umfassende Zustimmung aller Strömungen. Dennoch erwies sich der festgelegte Rahmen als zu starr: Das Diorama wurde ausgeschlossen, ebenso wie spätere Innovationen wie lebendige Krippen oder Berggipfel-Krippen.

Eine kritische Lehre

Nicht jeder Kongresskonsens ist unfehlbar. Wie im Fall von Manet und dem Salon des Refusés von 1863 zeigt die lebendige Praxis am Ende den Weg. Unsere Aufgabe als Krippenfreunde ist es, die Tradition zu bewahren, ohne ihre Widersprüche zu verleugnen.

Welche heutigen „Einstimmigkeiten“ verlangen morgen nach einem eigenen „Salon der Ausgeschlossenen“?

Die „einstimmigen“ Beschlüsse, die wir heute unhinterfragt akzeptieren – ob im Krippenwesen, in der Kunst oder in anderen Kulturbereichen – könnten in Zukunft als überholt, hinterfragt oder sogar überwunden gelten, so wie der Kongress von 1955 das Diorama ausschloss.

Welche Ideen, Überzeugungen oder Konsense, die wir heute für absolut wahr halten, werden dem Lauf der Zeit standhalten?

Und welche werden morgen als Irrtümer, falsche Dogmen oder gar Absurditäten gelten und in einen „Salon des Überholten oder Irrtümlichen“ verbannt werden müssen?

Ich habe die Definition von 1955 längst in meinen persönlichen Salon des Überholten aufgenommen.

Und du… bist du noch im Salon von 1955?

Referenzen:

- ↑ [1] Belenismo – Wikipedia (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Belenismo

- ↑ [2] pessebrisme | enciclopedia.cat. (n.d.). Retrieved from https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/pessebrisme

- ↑ [3] Joan Amades, El Pessebre, Les Belles Edicions, Barcelona, primera edición de lujo. Algunas fuentes la datan en 1934, otras en 1935. Edición numerada de gran formato, ilustrada con viñetas e iniciales a color, y láminas iluminadas a mano. Encuadernación en tela.

- ↑ [4] (n.d.). Retrieved from

- ↑ [5] Arte in Molise nel Novecento. Indagine storico-critica sul contesto territoriale (artisti, luoghi, movimenti). (n.d.). Retrieved from https://iris.unimol.it/handle/11695/100602

- ↑ [6] (n.d.). Retrieved from

- ↑ [7] Inici - Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. (n.d.). Retrieved from https://www.pessebresvivents.cat/

- ↑ [8] GECT – Pessebres (n.d.). Retrieved from https://www.gect.cat/clàsiques/pessebres

- ↑ [9] Inventari del patrimoni cultural i immaterial del Penedès. (n.d.). Retrieved from https://immaterialpenedes.cat/inventari/22/97

- ↑ [10] Belén de Cumbres: “Ve y anúncialo desde la montaña” - Diócesis de Jaén. (n.d.). Retrieved from https://diocesisdejaen.es/belen-de-cumbres-ve-y-anuncialo-desde-la-montana/

- ↑ [11] House of Commons Journal Volume 4: 1597-1601", en Journal of the House of Commons: Volume 4, 1597-1601 (Londres: His Majesty's Stationery Office, 1803), págs. 1-229. British History Online, http://www.british-history.ac.uk/commons-jour/vol4

- ↑ [12] Aston, Margaret. England's Iconoclasts, Volume I: Laws against Images. Oxford: Clarendon Press, 1988. (n.d.). Retrieved from

- ↑ [13] Duffy, Eamon. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, c.1400-c.1580. Yale University Press, 1992. (n.d.). Retrieved from

- ↑ [14] Hutton, Ronald. The Rise and Fall of Merry England: The Ritual Year 1400-1700. Oxford University Press, 1994. (Fundamental para la historia de las festividades, incluida la Navidad y sus prohibiciones). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [15] Lake, Peter. The Boxmaker's Revenge: 'Orthodoxy', 'Heterodoxy' and the English Revolution. Manchester University Press, 2001. (Para el contexto puritano y la Guerra Civil). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [16] Kenyon, J.P. The Stuarts: A Royal Dynasty in England, Scotland, and Ireland. Fontana Press, 1986. (Para un contexto político y religioso más amplio del siglo XVII). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [17] Chadwick, Owen. The Victorian Church, Part I: 1829-1859. Adam & Charles Black, 1966. (Para la Emancipación Católica en el siglo XIX). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [18] Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Penal Laws". Encyclopedia Britannica. (n.d.). Retrieved from https://www.britannica.com/event/Penal-Laws

- ↑ [19] Collins, Jeffrey R. The Allegiance of Thomas Hobbes. Oxford University Press, 2005. (A menudo aborda el contexto de las leyes religiosas y el conflicto entre iglesia y estado).

- ↑ [20] Fincham, K. & Tyacke, N. (2007) Altars Restored: The Changing Face of English Worship, 1547-c.1700. Oxford: Oxford University Press.

- ↑ [21] Altars Restored: the changing face of English Religious Worship, 1547-c1700 - Kent Academic Repository. https://kar.kent.ac.uk/879/

- ↑ [22] Salon des Refusés - Wikipedia, la enciclopedia libre. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Salon_des_Refusés