El Caso Amades: El misterio de las omisiones

El Caso Amades: El misterio de las omisiones

Las publicaciones son como una serie:

si te pierdes el primer capítulo o te saltas el orden, te perderás el hilo 🧵

Prólogo: El misterio de las omisiones

Joan Amades, en 1946, escribió su famosa definición del belén, que fue aceptada en el Segundo Congreso Belenista Internacional de Roma en 1955. [1] Sin embargo, cuando lo analizamos con lupa, encontramos omisiones significativas. Parece que el señor Amades dejó pistas, pero se le escaparon elementos clave.

¿Fue por desconocimiento?

¿Por una visión parcial del belenismo?

¿O simplemente porque no le interesaban estos aspectos?

Elemental, querido lector, vamos a examinar cada pieza oculta en este rompecabezas.

Pista 1: El diorama artístico… ¿Un caso desconocido para Amades?

En su definición, Amades habla del belén como una “representación plástica y objetiva del nacimiento de Jesús en un paisaje panorámico”. Pero no menciona en ningún momento los dioramas “pesebristas” ni L'Escola de Barcelona del pessebrisme, que ya existían desde principios del siglo XX (1912) en Cataluña. [2]

El motivo “paisaje panorámico” no es un despiste, sino el eje de su definición.

Amades describe el belén como un paisaje abierto, visible “a vista d’ocell” (perspectiva aérea). Con esa frase pretendía acotar el objeto de su estudio etnográfico y, de paso, apartar retablos, altares o “diorames de vitrina” del corpus popular que le interesaba. En ese sentido, el diorama de encuadre único quedaba ex profeso fuera de la categoría, no porque lo ignorara, sino porque rompía la panorámica que él consideraba esencial. Por lo tanto, según la definición, no puede ser calificado como pesebre. ¡Hmm...!

El Pessebre es, ante todo, una monografía etnográfica y no un tratado técnico de escenografía. Su objetivo era describir usos y símbolos populares a escala catalana, no catalogar todas las innovaciones materiales. Ese sesgo explica varias “omisiones” sin necesidad de atribuir mala fe o ignorancia.

Para un etnógrafo interesado en el estudio descriptivo de la cultura popular, especialmente en sus formas populares, el diorama podía parecer una innovación 'de escuela' o 'de artistas', y no del pueblo. Esto se debe a que el diorama es más teatral, técnico y se exhibe principalmente en galerías.

Estos dioramas requerían una iluminación cuidadosamente estudiada, materiales especializados, etc. Todo ello lo aleja de lo “popular”, en el sentido de algo surgido espontáneamente del pueblo, sin una formación técnica previa ni específica.

Joan Amades no “olvidó” el diorama; simplemente lo consideraba algo distinto del pesebre que él quería salvaguardar como una tradición viva, móvil y popular.

Datos del caso:

Antoni Moliné i Sibil (1881 - 1963) había desarrollado el diorama artístico en 1912 en Barcelona, con un concepto radicalmente diferente al belén tradicional. En lugar de un montaje abierto y visible desde varios ángulos, limitó la visión a un único punto de vista, usando técnicas teatrales de perspectiva y escayola, logrando un mayor realismo y dando origen al pesebre cerrado o encuadre único.

Para cuando Amades escribió su definición (1935), el diorama artístico o L'Escola de Barcelona del pessebrisme ya llevaba 23 años de desarrollo y tenía reconocimiento dentro del mundo pesebrista español.

🖈Pero en su definición, Amades no lo menciona. ¡Hmm...!

Teorías:

- Desconocimiento: ¿Es posible que un etnógrafo y folklorista de Barcelona no estuviera al tanto de una innovación belenista nacida en su propia ciudad? Poco probable, pero no imposible.

- Falta de interés: Amades tenía una fuerte inclinación hacia lo popular y tradicional. Puede que no considerara el diorama como una manifestación auténticamente folklórica.

- Sesgo historicista: Quizás su visión estaba más enfocada en lo que había sido el belén históricamente y no en sus transformaciones recientes.

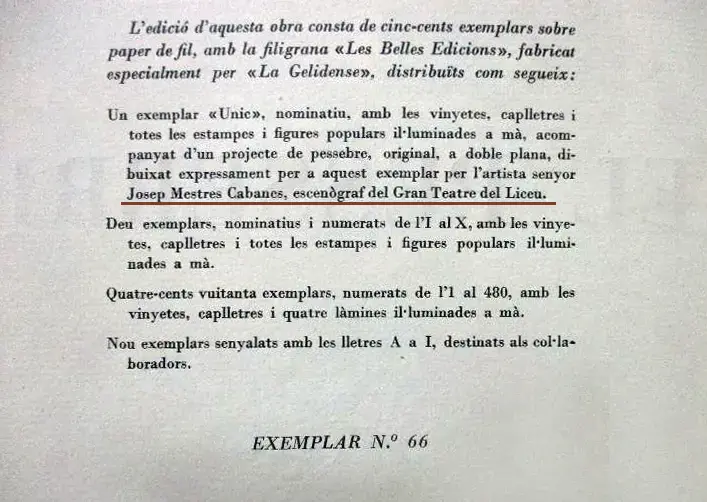

El hecho de que Josep Mestres i Cabanes, reconocido pintor, escenógrafo del Gran Teatre del Liceu y catedrático de perspectiva a l'Escola Superior Sant Jordi en Barcelona, estuviera vinculado a la primera edición del libro de Amades y que, aún así, el diorama no aparezca en su definición de 1946 ni en la actualización de la edición del 1959, refuerza la idea de que esta no era una clasificación exhaustiva del belenismo, sino una visión parcial y condicionada por los criterios del propio Amades.

Análisis contextual: La estrecha relación de Amades con Josep Mestres i Cabanes —catedrático de perspectiva y entusiasta del pesebre—, unida a la difusión de los dioramas de Antoni Moliné en Barcelona desde 1912, hace muy improbable que Amades ignorase esta innovación. Todo apunta a una exclusión deliberada: su definición prioriza el belén “panorámico” popular que quería fijar para su estudio etnográfico. El diorama, de salón y punto de encuadre único, quedaba fuera de ese marco conceptual.

Nota.

Joan Amades falleció en Barcelona el 17 de enero de 1959, apenas unas semanas después de ver impresa la tercera edición de El Pessebre; por tanto, no pudo incorporar modificaciones posteriores ni responder a innovaciones aparecidas tras su muerte.

Sea cual sea la razón, su omisión dejó fuera una de las principales innovaciones técnicas en la historia del belenismo.

Pista 2: La escayola y la técnica moderna… ¿Crimen contra la innovación?

En su descripción del pesebre, Amades no menciona los materiales con los que debe realizarse el "belén artístico". Pero su definición deja entrever una preferencia por los pesebres hechos con técnicas tradicionales, lo que deja fuera una innovación clave: el uso de escayola en la construcción de escenarios belenistas. No es que la escayola apareciera de golpe y porrazo; ya se utilizaba en escultura desde el periodo Predinástico, alrededor del 3.000 a.C., en Egipto.

Datos del caso:

- Hasta principios del siglo XX, los belenes se construían con materiales como corcho, madera o cartón piedra. Para el suelo se empleaban arena fina, corcho triturado o serrín, y para la vegetación, musgo, líquenes, ramas, etc.

- En 1912, Antoni Moliné introdujo el uso de escayola en el belenismo, permitiendo mayor realismo y detallismo.

- Amades no menciona en ningún momento esta innovación, lo que sugiere que no la consideraba relevante o simplemente no la tuvo en cuenta.

¿Por qué importa esto?

Porque el uso de escayola permitió el desarrollo de los dioramas y de un estilo de belenismo mucho más detallado y realista. Omitirlo es ignorar uno de los cambios más significativos en la forma de construir belenes y la ya famosa “L'Escola de Barcelona del pessebrisme”.

Pista 3: El pesebre viviente… ¿Un caso que escapó a su tiempo?

Otra gran ausencia en su definición es el pessebre vivent, la representación teatralizada del belén.

Datos del caso:

1. El primer belén viviente documentado se celebró en Bojano en 1951 (región de Molise, Italia), cinco años después de la publicación de su edición de 1946. Pero es muy probable que este dato fuese totalmente desconocido por Amades.

“Una manifestazione che si può considerare tra le prime espressioni del presepe vivente in Molise si tenne a Bojano nel 1951, con la partecipazione di figuranti provenienti da Guardiaregia e San Polo Matese”

2. El segundo pesebre viviente documentado se celebró en Engordany en 1955 (Andorra), pocos años después de la publicación de su edición de 1946. Pero en la edición del 1959 no se actualizó.

Pero en este caso es prácticamente seguro que tuviera noticia de ello, ya que el libro El Pessebre d'Engordany se publicó apenas un año antes de su muerte. El dato revelador es que fue editado por la propia Editorial Barcino, dentro de su colección Biblioteca Folklòrica Barcino (volumen XVI). Para un folklorista barcelonés, era prácticamente imposible que esta obra le pasara desapercibida. Cuesta comprenderlo, a menos que su estado de salud se lo impidiera, ya que murió poco después de ver publicada la tercera edición. Aun así, no consta ninguna razón explícita que justifique esta omisión dentro de su marco folclórico.

3. La tradición de representar escenas bíblicas con actores no era nueva, pero el formato de pessebre vivent se consolidó en la segunda mitad del siglo XX.

4. Hoy en día (2025), hay 49 pesebres vivientes en Cataluña, más que las 46 asociaciones catalanas pesebristas.

-Según la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, en la temporada 2024-2025 participan 49 pessebres vivents repartidos por todo el territorio catalán-. [7]

¿Podemos culpar a Amades de esta omisión?

No del todo. En 1935, cuando escribió su definición, el pesebre viviente aún no se había popularizado. Sin embargo, su visión del belén era tan cerrada que no dejaba margen para nuevas formas de expresión. Si su definición hubiera sido más abierta, quizá habría podido evolucionar con el tiempo y no quedar totalmente obsoleta.

Conclusión provisional: Un marco demasiado rígido

Si analizamos la definición de Amades desde la lupa de Sherlock Holmes, vemos que:

No menciona el diorama artístico ni L'Escola de Barcelona del pessebrisme, a pesar de que existía desde hacía más de 47 años en su propia ciudad, desde la última edición del 1959.

Ignora el uso de la escayola, a pesar de que esta técnica ya había revolucionado la construcción belenista.

No contempla el pesebre viviente, porque aún no era una práctica extendida, pero su definición tampoco dejaba espacio a posibles innovaciones.

Esto nos lleva a una primera hipótesis: Amades construyó una definición rígida, limitada por su tiempo y su enfoque tradicionalista. Quizás sin darse cuenta, cerró la puerta a nuevas formas de belenismo que ya estaban emergiendo.

Nota complementaria:

Esta rigidez también deja fuera formas vivas y simbólicas del belenismo que, aunque surgidas más tarde, hoy son parte del imaginario popular catalán. Un ejemplo significativo es la colocación de pesebres en las cimas de montaña, una tradición documentada en Cataluña desde mediados del siglo XX. Cada Navidad, grupos excursionistas ascienden a montañas emblemáticas como el Montcau, la Mola o el Matagalls para instalar en la cumbre un pequeño belén, a menudo acompañado de cantos, evangelio y una celebración comunitaria. Esta práctica, que une paisaje, espiritualidad y cultura popular, es otro testimonio de cómo el belén se adapta a nuevos entornos simbólicos fuera del encuadre paisajístico tradicional. [8]

“El próximo día 13 de diciembre, tendrá lugar la colocación del Pessebre dels Muntanyencs en la cumbre de Les Agudes, punta cimera del Montseny. Como ya es tradicional, esta será su catorceava edición (1956), el Pessebre será trasladado a pie desde Barcelona,...”. [9] Tele exprés (8 de desembre de 1970, pp. 15)

Belén de Cumbres: “Ve y anúncialo desde la montaña”

“El montaje del Belén de Cumbres comenzó en Asturias y León en la década de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo XX”. [10]

📣 El origen de la confusión: un texto mal interpretado

La idea de que el belenismo se divide en ‘artístico’ y ‘popular’ proviene de un texto del etnógrafo Joan Amades, en su libro El Pessebre (1946). Sin embargo, lo que pocos mencionan es que en el mismo libro Amades dejó claro que todo pesebre es arte, precisamente en el capítulo X dice:

❝Capítol X

BELENISMO

Hacer un belén es todo un arte, tan pequeño y humilde como se quiera, pero un arte al fin y al cabo, con su emoción y su sensibilidad, bases de toda obra artística por insignificante que sea, sin las cuales el arte no es posible. Y el arte es expansivo, pues si no lo fuera, dejaría de ser arte y solo lo parecería. Como consecuencia de esta expansión natural, se siente la necesidad de compartir la propia emoción con los demás, y se experimenta el gozo de hacer el belén tanto por la satisfacción íntima de crearlo como por el placer de mostrarlo.

El hecho de realizar el belén y el conjunto de costumbres que su producción y difusión generan han dado lugar a un fenómeno etnológico recogido bajo el calificativo de "belenismo", del que nos proponemos hablar: el belén como tradición y todo lo que le rodea en este sentido.

Los artistas del belén han sido denominados "belenistas", término que ya encontramos empleado en el año 1805 en referencia al tallista y ebenista Ramón Beguer, quien realizó un belén público con el propósito de confortar el espíritu de la gente en la Navidad de 1805, cuando la ciudad se hallaba bajo la sombra de un profundo pesar debido a la invasión napoleónica. ..."

Nota bibliográfica. El fragmento citado pertenece a Joan Amades, El Pessebre, Barcelona, Editorial Aedos, 3.ª ed. revisada, 1959, cap. X, p. 413. La primera versión apareció en Les Belles Edicions, 1935, con ligeras variantes en la redacción del prólogo.

Nota de contexto. Joan Amades falleció en Barcelona el 17 de enero de 1959, apenas unas semanas después de ver impresa la tercera edición de El Pessebre; por tanto, no pudo incorporar modificaciones posteriores ni responder a innovaciones aparecidas tras su muerte.

Dicho de otra manera, Amades afirmaba que todo pesebre es una obra artística, por humilde que sea.

¿Cómo se generó la confusión?

El problema surgió cuando una parte de su libro fue sacada de contexto y repetida como si fuera una norma absoluta.

En la introducción, Amades describe dos formas de hacer el pesebre en su época:

Pesebre artístico: “Hecho por personas con conocimientos en arte, preocupadas por la precisión histórica y pictórica”.

Pesebre popular: “Creado por gente común, con una fuerte carga tradicional y emocional, pero sin intención académica”.

Amades se mueve en un marco mental fuertemente etnográfico-popular, poco proclive a la experimentación técnica.

Él simplemente describía una realidad de su tiempo, pero con los años, esta clasificación fue malinterpretada. Se empezó a creer erróneamente que:

❌ El “artístico” era superior porque estaba hecho por expertos.

❌ El “popular” no era arte, sino solo una tradición sin valor artístico.

Esta interpretación proviene de una lectura parcial y poco meditada del libro de Amades.

Quien ha leído la obra completa y comprende el enfoque del autor, probablemente verá su clasificación en la introducción desde otra perspectiva.

Si esta confusión no existiera, no sería necesario explicarla. Sin embargo, su origen radica en una lectura incompleta del libro, repetida tantas veces que ha terminado imponiéndose como una verdad incuestionable.

Copiar y pegar sin contexto: el riesgo de desfigurar la verdad

En la era de la información, la verificación de los datos es más crucial que nunca. Como escultor y generador de contenido, mi compromiso es ofrecer la información más precisa y fiable posible, basándome en fuentes rigurosas. Sin embargo, es importante recordar que, a pesar de mis esfuerzos, todos estamos expuestos a cometer errores o a interpretar incorrectamente la vasta cantidad de información disponible. Por ello, insto a mis queridos lectores a no tomar esta (ni ninguna otra) información al pie de la letra sin su propia comprobación y espíritu crítico.

El mito: la "Bethelem Ban" de 1601

Un ejemplo de la importancia crítica de verificar la información histórica.

En la era del “copiar y pegar”, repetir un fragmento fuera de su contexto original puede generar distorsiones históricas. Un ejemplo llamativo es la supuesta “Bethlehem Ban” promulgada en Inglaterra en 1601, que —según ciertos blogs y el propio artículo de Wikipedia en español sobre «Belenismo»— habría ordenado quemar figuras de belén y condenar a muerte a quienes las conservaran.

Original

“Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuritas belenistas fueron quemadas, y debido al rechazo a los íconos, en 1601 se hizo un decreto, la "Bethelem Ban", y quien no lo cumpliera sería condenado a muerte; en el siglo XIX con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levantó esa condena.”

De: catholic.net/¿Qué es el belenismo?

“copia y pega”

“Cuando Inglaterra adoptó el anglicanismo, las figuritas belenistas fueron quemadas, y debido al rechazo a los íconos, en 1601 se hizo un decreto, la Bethelem Ban,[10] y quien no lo cumpliera sería condenado a muerte; en el siglo XIX, con la consolidación de la tolerancia religiosa, se levantó esa condena.”

De: Wikipedia/Belenismo

Es una grave imprecisión histórica debido a la severidad de la acusación y la ausencia total de evidencia que la respalde.

1. Ausencia de la "Bethelem Ban" en 1601:

No existe evidencia histórica o bibliografía académica que respalde la existencia de un decreto específico llamado "Bethelem Ban" en 1601 que impusiera la pena de muerte por poseer o exhibir figuras de belén. Los historiadores especializados en la Reforma inglesa y la historia de la Navidad no hacen mención de tal ley. Si una ley tan significativa, que implicara una pena de muerte, hubiera sido debatida o aprobada, casi con toda seguridad aparecería en estos diarios oficiales del Parlamento. [11]

Parliamentary Archives: la sesión de 1601 (43 Eliz. I) trata sobre impuestos, pobreza y comercio; no figura decreto religioso alguno sobre nacimientos belenistas.

Historiadores de la Iglesia anglicana (Fincham & Tyacke, 2007) no registran medida semejante entre 1547 y 1700.

2. Iconoclasia y Reformas Religiosas:

Es cierto que la Reforma Protestante en Inglaterra, especialmente bajo la influencia del anglicanismo y posteriormente del puritanismo, conllevó periodos de iconoclasia, es decir, la destrucción de imágenes y objetos religiosos considerados idolatría. Esto incluyó altares, vitrales y otras representaciones que se veían como vestigios del catolicismo. Sin embargo, estas acciones eran parte de un proceso más amplio de reforma eclesiástica, no de un decreto específico de 1601 contra los belenes con pena capital.

Los ataques contra imágenes se sitúan sobre todo en 1530‑1550 (Reforma de Enrique VIII y Eduardo VI) y, de nuevo, bajo Cromwell (1640‑1660). Ningún registro legal cita una “Bethlehem Ban”. [12] [13]

3. La Prohibición de la Navidad (Puritana, mediados del siglo XVII):

Las prohibiciones más explícitas y sistemáticas de las celebraciones navideñas, incluidas las representaciones del nacimiento, ocurrieron mucho más tarde, durante el período de la Mancomunidad (Commonwealth) y el Protectorado (1649-1660), bajo la fuerte influencia puritana, no en 1601. Los puritanos consideraban la Navidad como una festividad pagana o "papista", llena de excesos y ajena a las escrituras bíblicas. El Parlamento inglés, controlado por los puritanos, emitió ordenanzas en 1644, 1647 y 1652 que prohibían las celebraciones navideñas, cerraban los mercados y exigían que el día fuera un día de ayuno y trabajo. Las penas por desobedecer estas prohibiciones incluían multas y otras sanciones, pero no la pena de muerte específicamente por tener figuras de belén. Estas prohibiciones fueron impopulares y, de hecho, se revirtieron con la Restauración de la Monarquía en 1660. [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Historiadores de la Iglesia anglicana (Fincham & Tyacke, 2007) no registran medida semejante entre 1547 y 1700. Kenneth Fincham y Nicholas Tyacke son historiadores muy respetados y autoridades en la historia religiosa de Inglaterra en el periodo de la Reforma y los Estuardo. Sus obras son consideradas pilares en el campo. [20] [21]

El dato, reproducido en portales como Catholic.net y luego copiado por Wikipedia sin verificación, ilustra cómo una falsedad disfrazada de dato histórico, sensacionalista y morbosa pero carente de fuentes, puede infiltrarse en la tradición escrita.

La pena de muerte es la forma más extrema de castigo, y atribuirla sin prueba alguna a una ley inexistente no es solo un error, sino una manipulación histórica de enorme gravedad.

Nota metodológica: En el manual de Belenismo intento contrastar al máximo cada afirmación con bibliografía primaria o estudios académicos. Aun así, los errores son posibles; te invito a consultar las fuentes citadas y, si detectas alguna inexactitud, házmelo saber.

La famosa frase "Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios". Aunque a menudo se atribuye popularmente a Homero, la primera parte ("Errar es humano, perdonar es divino") fue popularizada por el poeta británico Alexander Pope en su obra An Essay on Criticism (1711). La adición de "rectificar es de sabios" complementa una idea crucial: la verdadera sabiduría reside en la capacidad de reconocer, aceptar y enmendar nuestros propios errores.

El Congreso de Roma de 1955: un “Salón de los Rechazados” belenistas

Hemos viajado en el tiempo para desentrañar la aprobación “unánime” de la definición de Joan Amades. Lo que surge no es una verdad monolítica, sino un entramado de intenciones etnográficas e innovaciones artísticas que pide reflexión.

La paradoja de la unanimidad

Joan Amades concibió un belén centrado en el paisaje panorámico. Esa definición, valiosa desde el prisma folklórico, dejaba fuera el diorama de encuadre único impulsado por la Escola de Barcelona del Pessebrisme desde 1912. ¿Cómo pudo esa fórmula restrictiva obtener una aprobación unánime en Roma, cuando incluso desde Barcelona —donde ya se practicaba y valoraba el diorama— se seguían caminos distintos?

¿Delimitación intencionada?

No se conservan actas detalladas del Congreso; sólo la declaración final. Todo indica que la unanimidad buscaba una base mínima, no la aprobación exhaustiva de todas las sensibilidades. Aun así, el marco que fijaron resultó demasiado rígido: no integró el diorama ni dejó resquicio para futuras innovaciones como el pesebre viviente o los belenes de montaña.

Lección crítica

No todo consenso congresual es infalible. Como ocurrió con Manet y el Salon des Refusés de 1863, la práctica viva termina corrigiendo al jurado. Nuestra tarea, como amantes del belén, es conservar la tradición sin rehuir sus contradicciones.

¿Qué unanimidades de hoy estarán pidiendo su propio “salón de los rechazados” mañana?

Las decisiones “unánimes” que hoy aceptamos sin discusión —ya sea en el belenismo, en el arte o en cualquier ámbito cultural— podrían quedar obsoletas, cuestionadas o incluso superadas en el futuro, del mismo modo que el Congreso de 1955 dejó fuera el diorama.

¿Cuáles de las ideas, creencias o consensos que hoy consideramos absolutamente ciertos resistirán el paso del tiempo?

¿Cuáles serán vistos mañana como errores, dogmas equivocados o incluso absurdos, y necesitarán ser relegados a un “salón de lo obsoleto o incorrecto”?

Yo hace tiempo que incorporé aquella definición de 1955 a mi propio salón de lo obsoleto.

¿Y tú… sigues en el salón de 1955?

Referencias:

- ↑ [1] Belenismo – Wikipedia (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Belenismo

- ↑ [2] pessebrisme | enciclopedia.cat. (n.d.). Retrieved from https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/pessebrisme

- ↑ [3] Joan Amades, El Pessebre, Les Belles Edicions, Barcelona, primera edición de lujo. Algunas fuentes la datan en 1934, otras en 1935. Edición numerada de gran formato, ilustrada con viñetas e iniciales a color, y láminas iluminadas a mano. Encuadernación en tela.

- ↑ [4] (n.d.). Retrieved from

- ↑ [5] Arte in Molise nel Novecento. Indagine storico-critica sul contesto territoriale (artisti, luoghi, movimenti). (n.d.). Retrieved from https://iris.unimol.it/handle/11695/100602

- ↑ [6] (n.d.). Retrieved from

- ↑ [7] Inici - Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. (n.d.). Retrieved from https://www.pessebresvivents.cat/

- ↑ [8] GECT – Pessebres (n.d.). Retrieved from https://www.gect.cat/clàsiques/pessebres

- ↑ [9] Inventari del patrimoni cultural i immaterial del Penedès. (n.d.). Retrieved from https://immaterialpenedes.cat/inventari/22/97

- ↑ [10] Belén de Cumbres: “Ve y anúncialo desde la montaña” - Diócesis de Jaén. (n.d.). Retrieved from https://diocesisdejaen.es/belen-de-cumbres-ve-y-anuncialo-desde-la-montana/

- ↑ [11] House of Commons Journal Volume 4: 1597-1601", en Journal of the House of Commons: Volume 4, 1597-1601 (Londres: His Majesty's Stationery Office, 1803), págs. 1-229. British History Online, http://www.british-history.ac.uk/commons-jour/vol4

- ↑ [12] Aston, Margaret. England's Iconoclasts, Volume I: Laws against Images. Oxford: Clarendon Press, 1988. (n.d.). Retrieved from

- ↑ [13] Duffy, Eamon. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England, c.1400-c.1580. Yale University Press, 1992. (n.d.). Retrieved from

- ↑ [14] Hutton, Ronald. The Rise and Fall of Merry England: The Ritual Year 1400-1700. Oxford University Press, 1994. (Fundamental para la historia de las festividades, incluida la Navidad y sus prohibiciones). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [15] Lake, Peter. The Boxmaker's Revenge: 'Orthodoxy', 'Heterodoxy' and the English Revolution. Manchester University Press, 2001. (Para el contexto puritano y la Guerra Civil). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [16] Kenyon, J.P. The Stuarts: A Royal Dynasty in England, Scotland, and Ireland. Fontana Press, 1986. (Para un contexto político y religioso más amplio del siglo XVII). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [17] Chadwick, Owen. The Victorian Church, Part I: 1829-1859. Adam & Charles Black, 1966. (Para la Emancipación Católica en el siglo XIX). (n.d.). Retrieved from

- ↑ [18] Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Penal Laws". Encyclopedia Britannica. (n.d.). Retrieved from https://www.britannica.com/event/Penal-Laws

- ↑ [19] Collins, Jeffrey R. The Allegiance of Thomas Hobbes. Oxford University Press, 2005. (A menudo aborda el contexto de las leyes religiosas y el conflicto entre iglesia y estado).

- ↑ [20] Fincham, K. & Tyacke, N. (2007) Altars Restored: The Changing Face of English Worship, 1547-c.1700. Oxford: Oxford University Press.

- ↑ [21] Altars Restored: the changing face of English Religious Worship, 1547-c1700 - Kent Academic Repository. https://kar.kent.ac.uk/879/

- ↑ [22] Salon des Refusés - Wikipedia, la enciclopedia libre. (n.d.). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Salon_des_Refusés